文字、編輯: Vivian.p@dmunion.com

(原創內容,轉載請注明來自數英DIGITALING)

從3月8日馬航MH370客機失聯至今分分秒秒所發生的,都似小說里的情節讓人難以接受。這是現代航空史上大型飛機失蹤時間最長的一次,面對謎題,高新技術幫助我們按圖索驥,一點點描繪出災難背后的模糊真相,然而,連連的噩耗卻又告訴我們,這一次,現代科技似乎有點捉襟見肘……

波音777被認為是航空制造歷史上最值得信賴的器械之一—在信息技術如此發達、航空雷達的監控下竟然憑空消失;為了搜救飛機黑匣子,各國動用了從太空、空中到海上、水下等多個領域的技術手段和高科技裝備,高科技艦只、靈巧的超音速飛機、全景衛星、結合了26個國家的資源和技術,展開了一場史無前例的國際大搜索。

在災難和搜救的背后,哪些本該起到巨大作用的技術卻出現了問題? 哪些技術在搜救過程中起到了作用?哪些方面是我們在未來能更好地得以發展以防止悲劇的再次發生的??本期專題,我們從疑問、搜救、以及未來可完善的技術空間三大視角來回顧馬航事件給當今現代通信與安全技術應用的現狀,短板與發展所帶來的啟示。

疑問——

為什么移動通信網絡不起作用?

的確,目前智能手機已經實現在空中可以通過GSM,CDMA通信技術與地面上的通信信號塔相連接,并且可連接的范圍并不小。GSM的信號鏈接范圍可達方圓21英里。

如果是在飛機上,想要實現智能手機與信號塔連接,要求飛機在較低的空中飛行,并且地理位置靠近人口密集的大中型城市才能行得通。

如果是這樣的話,根據報道,馬航在失聯之前飛行的高度為35000左右,確實已經超出了可連接信號范圍的兩倍之多。

即便根據某些報道所稱,MH370客機曾經一度為了雷達訊號降低飛行高度至5000英尺左右,確實達到信號塔連接要求。但是我們從地圖可以看到,馬航的航線路程中所途徑的大部分地區均為低人口密度區域,對于寬帶的需求并不如大城市那么巨大。中國移動,Celcom等通訊商在這些地區無法建設足夠多的信號塔,這也導致了失聯客機無法順利地與地面的通信信號塔取得聯系。

GPS定位系統呢?

也許有人會問,如果電話通信系統無法運作,那么GPS信號呢?很不幸,GPS并不是一個雙向通信系統。手機中的GPS芯片可以與衛星通信相連接,通過這塊芯片,衛星通信系統可以定位該手機芯片所在的地理為止,但是所有信息均在手機的GPS芯片之中,也就是說,但從衛星上是無法得知手機的為止信息的。

Inflight Wi-Fi:目前大部分航班上未實現網絡連接服務

盡管目前大部分航班在飛行過程中仍然會要求乘客關機,并且航班上是無法提供WIFI網絡連接的,但是我們知道已經有不少航空公司已經在飛機上提供無線網絡了,可惜的是,這項服務還沒有得到廣泛的應用。

根據ROUTEHAPPY在2013年的一份國際旅游行業調查報告的數據顯示,全球僅6.5%的國際航班提供Wi-Fi服務,但值得我們關注的是,僅美國就已經有38%的航班為乘客提供給網絡連接功能。所以,讓我們十分遺憾,如果馬航的飛機上有WIFI,那么也許乘客就能通過社交平臺,微博,朋友圈等,為我們提供更多關于這一災難發生的真相了。

此外。海上沒有雷達覆蓋,海域搜尋面積過大都造成了搜救的難度。

搜救——

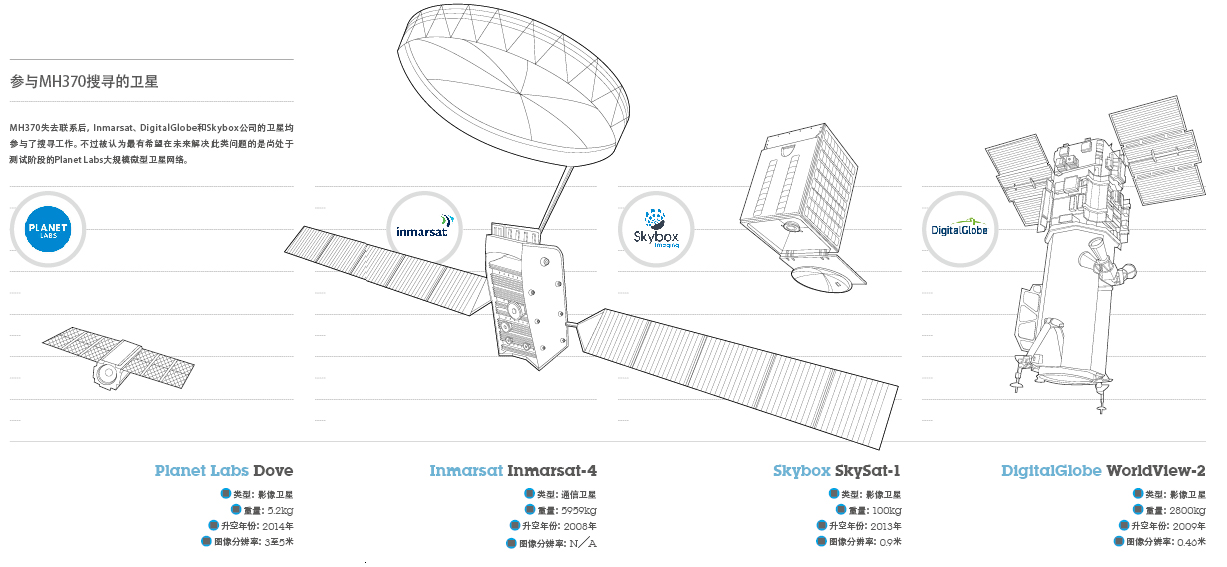

參與MH370搜救的衛星:

點擊圖片查看大圖——圖片來源:第一財經周刊

Imarsat 與多普勒效應

前身為國際海事衛星組織的Inmarsat公司為世界各地的用戶提供電話和數據服務,便攜式或移動式終端能夠通過Inmarsat的10顆同步通信衛星與地面站進行通信。Inmarsat的網絡可以為政府、援助機構、媒體和企業等在缺乏可靠地面網絡的偏遠地區提供通信服務。

通過已知的衛星位置、ping信號的發送和返回時間以及仰角信息,Inmarsat計算出一個以接收到信號的衛星地球投射點為圓心,半徑為8000公里左右的圓形。在考慮到航班的實際載油量、飛行時間以及由兩者共同決定的最大飛行距離,并減去多國雷達已經監測過的范圍后,最終推測出南北兩條MH370最后可能的飛行區域弧形區域:一條經印度尼西亞至南印度洋,一條自泰國北部至哈薩克斯坦和土庫曼斯坦邊境。

基于多普勒效應,Inmarsat和英國航空事故調查局(AAIB)通過分析將MH370的最后飛行路線鎖定在南部線路,即南印度洋。

基于多普勒效應,Inmarsat和AAIB在波音公司和行業專家等的協助下,將MH370的飛行路線鎖定在南印度洋。這同時也意味著飛機遠離了可能的著陸地點,最終墜入了南印度洋。

多普勒效應是指由于波源與觀察者之間的相對速度造成的波的頻率的變化,即由于波源和觀察者之間有相對運動,使觀察者感到頻率發生變化的現象。如果二者相互接近,觀察者接收到的頻率增大;如果二者遠離,觀察者接收到的頻率減小。這種波可以是光波,也可以是聲波。音調的變化同聲源與觀測者間的相對速度和聲速的比值有關。這一比值越大,改變就越顯著。如一列火車從身邊駛過時,火車從遠到近的過程中,汽笛聲變響,音調變尖,而從近而遠的過程里汽笛聲變弱,音調變低。

由于在吉隆坡機場和早前的飛行階段MH370發送過幾次信息,而且目前飛機的大概飛行區域和衛星的位置都是已確定,所以可以計算出飛機、衛星和地面站的數據關系。地面站記錄了每次“握手”的脈沖頻率,在數據關系和衛星地點已知的情況下,再考慮到飛機的性能就可以判斷出兩條弧形線路上最符合頻率偏移的地點。如圖所示,藍色的線是測量到的MH370頻率偏移的情況;綠色的線是預測的南部路線頻率偏移的情況,它與6次“握手”中測量到的實際數據顯示出密切的相關性;紅色的線預測的北部路線頻率偏移的情況,與實際數據不存在相關性。

img source: BBC

DigitalGlobe與眾志成城的眾包搜救平臺

同樣加入尋找飛機與搜救的還有來自美國的商用高分辨率地球影像產品及服務供應商DigitalGlobe。

此前澳大利亞政府發布聲明宣稱發現疑似殘骸的衛星圖像,正是來自于這家全球最大的衛星影像提供商。在收購知名的地理空間信息供應商GeoEye之后,美國政府3/4的衛星圖像均購買自DigitalGlobe。

為了響應MH370失聯事件,DigitalGlobe啟動了應急服務項目FirstLook,對于時間要求嚴苛的突發事件,該服務可以通過網絡快速提供事發前后的衛星影像。2014年年初,DigitalGlobe的衛星就曾在南蘇丹沖突最嚴重的時候紀錄了戰亂對民眾的影響。

但是,廣闊的搜索面積和緊迫的時間,讓我們單憑衛星影像來進行搜救已完全不足以應付。DigitalGlobe決定采用眾包的方式來尋找飛機。

3月9日當天,DgitalGlobe把超過3200平方公里的衛星影像全部上載到了Tomnod眾包平臺,建立了志愿者眾包尋找失蹤馬航飛機的項目,試圖加快救援進程。

在進入Tomnod網站后,它會給志愿者適當的引導,比如告訴他們海面的浮油在衛星地圖中的樣子。Tomnod還提供了一些基本的符號來幫助志愿者快速標記可疑物體的類型,比如油罐標識、飛機標識等。除此之外,志愿者也可以根據自己的判斷對其他人的標記結果做出“贊成”或者“反對”的評價。

截至3月27日,針對MH370可能墜毀的南印度洋海域,DigitalGlobe最新上傳了超過20萬平方公里的影像到Tomnod平臺。DigitalGlobe會對志愿者在衛星影像中同一地點進行標記的次數進行統計,一旦有足夠多的人已經標記了這塊圖像,Tomnod的專業團隊就會從光譜分析、圖像加強等方面對這塊地區進行審查確認,統計出排在前十位的最為可疑的地區,并與相關政府機構共享信息。

根據DigitalGlobe提供的數據,自MH370搜尋工作被放上Tomnod的4天時間內,已經有超過170萬特征點被標記,26.5萬注冊用戶,地圖瀏覽量超過1.9億人次。而截至3月19日,注冊用戶已經幾近翻倍達到48.5萬人,地圖瀏覽量翻了3倍超過4.8億次,眾包參與者人數則達到630萬。

自2013年被DigitalGlobe收購以來,Tomnod平臺已經參與了美國愛達荷州輕型飛機失事搜救和俄克拉荷馬州龍卷風等多起自然及人為災害的應急響應和災后重建工作。盡管目前MH370航班在衛星影像方面仍然沒有太大的進展,但DigitalGlobe的努力確實有針對性地排除了大片海洋衛星影像,幫助政府有效地減少了需要搜索的面積。

當然,除了衛星通信系統之外,各國也出動了各種海上與空中搜救措施,包括美國排除的水下機器人。

未來——

有人說,這次馬航的災難是一次對于現代航空通信技術和航海搜救技術的一次重大考驗,通信技術應用的落后,搜救技術的無奈,都是血淋淋的教訓。未來,我們可以從哪些技術著手,去彌補和改進技術應用的不足?

更完善的定位技術

正如上文中提到的GPS定位技術存在的疑問,GPS系統屬于飛機在飛行過程中確定自身位置的技術,這些技術無法幫助旁人找到飛機的確切位置,當然也就不可能通過GPS等導航技術來確定MH370的精確位置。

實際上,失蹤的MH370波音777客機上裝載有ASD-B系統——這是目前最先進的民航數據傳輸系統,它每隔幾分鐘就會將飛機全方位的地理位置信息發至空中交通管制中心。但問題在于,失去聯絡前,MH370未有任何通報飛機出現異常,馬來西亞軍方的雷達跟蹤到空中有物體在飛行,但幾分鐘后,飛行物體的信號消失”,可能出現的情況之一就是,駕駛員主動關掉信號。因此,馬航事件也給整個航空業提醒:飛機上必須安裝禁止人員修改的數據設備,并將數據實時傳送個衛星,告知自己的真正位置。

更高精度的衛星圖像識別技術

在這幾天的搜救過程中,各國衛星曾多次發現疑似殘骸的神秘圖像,但絕大部分最終都被一一否決。目前,美國最好的間諜衛星分辨率已經達到0.1米,能夠看到一頂漂浮的帽子,一些民用衛星分辨率也達到了0.4米左右。但是海上的漂浮物大多形狀不一,目前還沒有很好的識別軟件來識別這些目標,而且海上各種船只、漂浮物乃至海浪,都可能極大影響圖像判讀。

從目前應用在移動設備上的軟件來看,現在的識別技術具備一定的精準度,或許這些圖像識別技術,未來也將應用到衛星身上。

多層次的通訊系統

有航空業人士指出,馬航失聯事件表明,全球航空業的數據通信、數據備份技術實在太落伍,今天的航空業,仍在使用上個世紀70年代的落后技術!

未來我們或許可以在飛機上看到一個多層次的通信系統:全數字化數據傳輸,空對地,地對空,信息傳送,以及當前依賴于模擬無線電通信的航跡系統。該系統涉及到硬件、軟件、改善網絡的整合,由傳輸網絡、先進飛行通訊系統和衛星線路構成。

可實時報告飛行狀況的軟件

3月,《華盛頓郵報》稱,馬航客機失蹤良久而無法確定失蹤范圍,原因之一就是該航空公司沒有花錢,為每架航機更新升級價值10美元、可源源不絕提供關鍵資料的電腦軟件——Swift系統。

Swift系統的工作原理與智能手機向衛星發送數據的原理相似:飛機通信尋址與報告系統(ACARS)就好比是手機上的一款應用。當ACARS被關閉的時候,Swift還可以繼續工作。如果將Swift設置成追蹤引擎數據,那些數據就會向外發送。只要飛機還在運行,Swift就會一直工作下去。

如果MH370使用的Swift系統經過升級,那么不管雷達收發機和ACARS是否能夠正常工作,它都可以發出有關引擎性能、燃油消耗量、飛行速度、飛行高度和飛行方向等重要信息。

無人機自動駕駛技術

或許很多人都認為,現代化的飛機憑借其智能化和自動化,完全可以實現全自動飛行,并且可以避免恐怖分子潛入的危險。但是,無人機可以替代飛行員的說法這并不確切。某些情況下,自動化可以減輕飛行員的工作負擔。但如果當自動化系統并不適用時,使用它反而會增加工作負擔。飛行員應該知道怎樣合理地使用何種級別的自動化水平。

計算機只能按照人的指令執行操作,不管飛行員是用雙手還是在技術的幫助下飛行,從根本上講還是靠他們的大腦來飛,他們要對外部的實際情況如飛機、環境等保有準確的“情景意識”,要隨時運用多年積累的經驗、知識和技術來迅速考量,權衡他們所掌握的一切以及他們未知的事情。

當然,如果無人機駕駛技術能夠達到更為先進的程度,擁有更高級的情境識別感知技能,或許可以完美解決這些顧慮。但是,這依然取代不了飛行員的必要性。在飛行過程中,飛行員的重要性體現在,他是一名管理者。作為一名管理者,在機器的自動運行當中,永遠是由人來決定什么時候用自動化設備來減輕當下的工作負擔,用計算機給予飛機指令來代替飛行員的雙手。

結語——

快速發展的科技使空中旅行越來越安全、方便,但是技術應用本身也是個存在著頗多爭議的雙刃劍。如果更好地維持人類生活,人身安全與高新科技的合理應用,為人類生活所需,形成一個和諧平衡的生態機制永遠是一個值得我們去努力探討的命題。或許,馬航事件是一次清醒的警鐘和清楚的注解。

參考資料來源:

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(2條)