作者:稻本零, CCO/VP, AKQA

經(jīng)AKQA授權(quán)刊登此文,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來自@數(shù)英網(wǎng)DIGITALING

這段話是出自鈦獅及綜合評(píng)審團(tuán) (Titanium & Integrated Jury) 主席 Prasoon Joshi(第一位擔(dān)任該評(píng)審團(tuán)主席的亞洲人)在戛納國際創(chuàng)意節(jié)最后一晚的演講。“對(duì)你所做的事情毫無愧疚。”

本屆創(chuàng)意節(jié)設(shè)置了諸多類別,數(shù)不勝數(shù)。雖然新類別不怎么具有“廣告”特質(zhì)——不過創(chuàng)意節(jié)上得到認(rèn)可的作品卻前所未有地具有“廣告”范。 各類別之間也愈發(fā)重疊。 我認(rèn)為今年比以往任何一年都更令人困惑。

在這一周的時(shí)間里,“講故事”或“內(nèi)容”成為不時(shí)引用的泛濫熱門詞匯。品牌內(nèi)容及娛樂或影片攝復(fù)印件應(yīng)是最能體現(xiàn)講故事及內(nèi)容之優(yōu)勢的兩個(gè)類別,但無一獲得全場大獎(jiǎng)。另一方面,僅電腦一個(gè)類別就包攬三項(xiàng)全場大獎(jiǎng),每個(gè)得獎(jiǎng)的項(xiàng)目精彩絕倫,只不過或許更多地是重復(fù)五年前的老路,并未指出我們的未來發(fā)展方向。 有些類別的全場大獎(jiǎng)令人頗費(fèi)腦筋,而無法一目了然。

此外,在一個(gè)宣揚(yáng) “Big Idea” 重要性的行業(yè),對(duì)于如何運(yùn)用令人叫絕的 Big Idea策劃出色的綜合廣告活動(dòng),以及什么能夠讓有關(guān)元素出彩的,業(yè)界所知并不多,或許連評(píng)審團(tuán)也不例外。 哈維?尼克斯百貨公司的“對(duì)不起,我把錢都花自己身上了”(Sorry, I Spent It On Myself) 平面廣告和電視廣告,獲得報(bào)刊與電影類別全場大獎(jiǎng)是否實(shí)至名歸?或者說它就像在綜合類別中被大加贊譽(yù)的那樣當(dāng)之無愧?

沃爾沃卡車的“現(xiàn)場測試”(Live Tests Series) 系列獲頒電腦單元綜合類別全場大獎(jiǎng)。 依筆者摯友 Iain Tait 先生之高見,他是這樣評(píng)價(jià)該公司今年年初的另一支廣告: “要不是有 Van Damme 和 Enya,誰會(huì)提到沃爾沃卡車。”

透過這次的混亂、困惑和矛盾,我慢慢意識(shí)到: 未來是屬于技術(shù)鬼才和藝術(shù)牛人的。

是技術(shù)鬼才與 藝術(shù)牛人,不是技術(shù)鬼才或 藝術(shù)牛人。

首先,為什么是技術(shù)鬼才?

除此之外,數(shù)據(jù)這一詞也遭遇著兩極分化的待遇: 營銷人士推崇至極, 創(chuàng)意人員深惡痛絕。

數(shù)據(jù)承載著事實(shí)或資訊。營銷人士尤其對(duì)關(guān)于我們生活上的數(shù)據(jù)情有獨(dú)鐘,從事實(shí)反映著真相。

但數(shù)據(jù)卻與奇幻和靈感背道而馳, 被視作創(chuàng)意殺手。 我曾與一些不同國家的創(chuàng)意總監(jiān)把酒閑話。 有一位總監(jiān)笑稱“戛納還能增加多少個(gè)類別? 明年還會(huì)設(shè)數(shù)據(jù)類別。 實(shí)在是荒唐透頂。” 此外,業(yè)界對(duì)于數(shù)據(jù)及技術(shù)的批評(píng)相當(dāng)直言不諱,擲地有聲 - 如同 John Hegarty 爵士在創(chuàng)意節(jié)中的發(fā)言一樣。

在這一周里,我發(fā)現(xiàn)大肆運(yùn)用數(shù)據(jù)及技術(shù)的獲獎(jiǎng)作品并不多見。

直到最后一晚,“本田之聲”(Sound of Honda)拿下鈦獅全場大獎(jiǎng)。

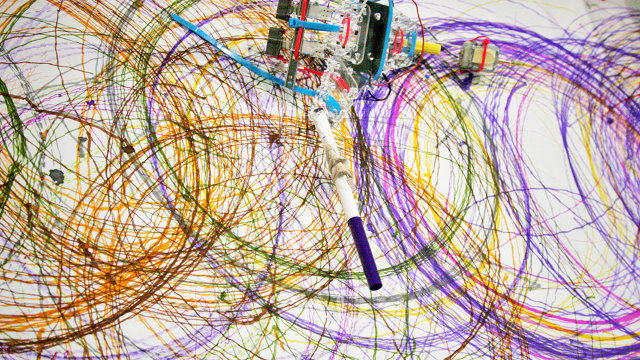

該廣告由 Dentsu 及 Rhizomatiks 于東京制作,完成了一件不可能完成的任務(wù): 還原了因比賽事故而身故的巴西 F-1 傳奇車手 Ayrton Senna 二十年前的最快單圈。

這一創(chuàng)意起源于數(shù)據(jù)。 該團(tuán)隊(duì)幾乎都是由一群技術(shù)鬼才組成,因搜集二十年前的聲音數(shù)據(jù)而產(chǎn)生這一創(chuàng)意。 重現(xiàn) Senna 曾經(jīng)創(chuàng)造過歷史最佳單圈成績的賽道,猶如一張立體樂譜,該團(tuán)隊(duì)巧妙而詩意地將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)世界中的樂章,并將它記錄下來。

“本田之聲”的重要意義不止是最終的成果, 更在于它的內(nèi)涵: 以數(shù)據(jù)為起點(diǎn),彰顯數(shù)據(jù)科學(xué)家與創(chuàng)意和技術(shù)人才的協(xié)作。

數(shù)據(jù)確實(shí)只是一堆數(shù)字——這或許就是它惡名昭著的原因。 然而通過數(shù)據(jù),你能從我們所處的無形世界中發(fā)現(xiàn)意想不到的真相與本真。 它能發(fā)現(xiàn)我們忽略掉的人類行為, 再結(jié)合人類的創(chuàng)意與想象,便能創(chuàng)造出神奇而感人的實(shí)物——“本田之聲”便是典范。

相比今年的電腦類別作品,它或許更加“電腦”,思想更為前衛(wèi)。

其次,為什么是藝術(shù)牛人?

所幸的是,隨著我們走過青春期,如果我們遇到合適的環(huán)境,付出足夠的努力,也能獲得些許尊重。

然而技術(shù)鬼才和商界人士對(duì)藝術(shù)奇人并非青眼有加。 技術(shù)鬼才在學(xué)習(xí)上往往比我們這些附庸風(fēng)雅的藝術(shù)人更加聰明。 他們甚至多半不喜歡與我們共事——谷歌在美國的主要招聘陣地是斯坦福大學(xué)及麻省理工大學(xué)。 如果你不是全 A 生,就注定與它無緣。

還有一個(gè)例子是: Airbnb 創(chuàng)辦者從事的是設(shè)計(jì)行業(yè),初期曾一度遭遇融資困境,原因就是他們是設(shè)計(jì)師而非程序員。 簡直就是職業(yè)歧視。

如果告訴技術(shù)鬼才及商務(wù)人士: 讓過氣的動(dòng)作明星 Jean-Claude Van Damme 在另一位過氣歌手 Enya 的歌聲中,跨越兩輛卡車上演他的著名劈腿動(dòng)作, 他們可能會(huì)作出前面那位創(chuàng)意總監(jiān)對(duì)數(shù)據(jù)的相同反應(yīng): “實(shí)在是荒唐透頂。”

順帶說一下,能夠?qū)⑦@些平淡無奇、不合邏輯的元素融合在美麗的夕陽之下,加上緩慢移動(dòng)的鏡頭,男主角親自配音的絕美腳本,新時(shí)代曲風(fēng)的音樂——對(duì)我而言,這絕對(duì)是我今年看到過的最佳影片攝影。

近年來,機(jī)器取代人類的勢頭愈發(fā)明顯。 2012 年,IBM 出品的 Watson 在"危險(xiǎn)邊緣" (Jeopardy) 中打敗之前的兩位人類冠軍選手,贏得百萬美元獎(jiǎng)金。

但是 Watson 能想到將卡車、Van Damme 和 Enya 混搭在一起嗎? 很可能不會(huì)(至少目前如此)。

事實(shí)上,技術(shù)正在取代人類。 但是技術(shù)不應(yīng)該取代人類。 技術(shù)鬼才往往為了技術(shù)而創(chuàng)造技術(shù)。

而藝術(shù)牛人可以提醒他們,技術(shù)應(yīng)該為人類服務(wù)。

著名的技術(shù)專家及未來學(xué)家 Alan Kay 曾說過: “預(yù)測未來的最好方法是創(chuàng)造未來。”

如果技術(shù)鬼才和藝術(shù)奇人彼此之間可以多些尊重,在真實(shí)的我們和我們所做的事情上少些遺憾,彼此可以促膝而談、求同存異,及全身心地接納Art & Code的理念去解決商業(yè)和人類本身的問題,那么我們不但能夠攜手創(chuàng)造未來,更可讓世界變得更美好。

時(shí)勢造英雄,倘若技術(shù)鬼才和藝術(shù)牛人能夠成為21世紀(jì)的商業(yè)領(lǐng)袖。

那時(shí)的我們必將勢不可擋。

編者注: 本文原載于《Fast Company》 2014 年 7 月 1 日網(wǎng)絡(luò)版。

本文系作者授權(quán)數(shù)英發(fā)表,內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表數(shù)英立場。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

本文系作者授權(quán)數(shù)英發(fā)表,內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表數(shù)英立場。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表數(shù)英立場。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

本文系數(shù)英原創(chuàng),未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

暫無評(píng)論哦,快來評(píng)論一下吧!

全部評(píng)論(0條)