什么是用戶體驗?如何評價用戶體驗的好壞?

來源:知乎日報

作者:俞軍

我理解的用戶體驗,是讓用戶付出最小成本滿足需求。

用戶體驗無法用一個通用方法整體衡量,只能在理解產品全貌的前提下評測分解屬性。我僅結合搜索領域經驗提供些參考。

1)用戶體驗是一個完整的過程

2004 年 Google 上市前夕,互聯網女皇 MaryMeeker 訪問中國路過百度,她說摩根斯坦利的同事們剛做過搜索引擎對比評測,評測結果是 Yahoo 最好。但奇怪的是,評測完之后,大家平時還是都用 Google。后來,百度聯合創始人徐勇幫我要來了她們評測的樣本,我一看就明白了,原來是這樣呀:

她們選了十幾個關鍵詞,在 Google/Yahoo 等六七個搜索引擎中搜索,打印出所有搜索結果頁放在一起對比,每人拿一把硬幣,認為哪個搜索結果頁更好就投一個硬幣。最后 Yahoo 獲勝。

為什么 Yahoo 會勝出?因為當時 Yahoo 使用的后臺搜索引擎也是 Google,但自己對一些熱門關鍵詞做了人工優化,這樣,Yahoo 的搜索結果不是跟 Google 一樣,就是優于 Google。

為什么那些金融精英評測完后的日常生活工作中又都用 Google 了呢?因為這個貌似公正的用戶體驗評測是有問題的,用戶體驗不僅是搜索結果頁的簡單對比。

比如,桌上的打印頁面都是所看即所得,但在電腦上,想要看到那些搜索結果頁,需要用戶付出一個操作過程:從輸入域名開始,下載完大小相差十幾倍的 Yahoo/Google 首頁,移動鼠標定位到 Yahoo 的搜索框中(Google 是自動定位到搜索框中),輸入關鍵詞,回車或點擊搜索按鈕,下載完 Yahoo/Google 相差幾倍大小的搜索結果頁。上述操作過程,用戶需要付出的時間成本和操作成本是不同的,尤其那時平均帶寬還很小。

比如,桌上的打印頁面一眼可看到全貌,而真實用戶需要在一個電腦屏幕中瀏覽搜索結果頁。用戶如果在較低分辨率下瀏覽 Yahoo 搜索結果頁,可能在越過大幅 Banner 廣告和寬松設計后只看到一兩條結果,而瀏覽 Google 搜索結果頁,就能多看幾條結果。當搜索結果第一條沒有滿足用戶需求時(這種情況很常見),第一屏多幾條結果看就是一個明顯的用戶體驗差異了。我記得那時相同結果數的搜索結果頁,Yahoo 的頁面比 Google 長得多,這又是增加用戶成本的。

比如,當第一頁的搜索結果沒有滿足用戶需求時(這種情況也很常見),用戶可能 / 翻下一頁 / 點擊相關搜索詞 / 換一個關鍵詞搜索 / 換一個搜索引擎 /。另一種常見情況是,用戶需要使用各類垂直搜索。那么,翻頁設計、搜索框大小(Google 那時大一點)、結果頁底部是否放搜索框、垂直搜索的種類和體驗等等附加選項,貌似跟桌上的打印結果頁無關,卻會“常見”的影響用戶體驗。

所以,Yahoo 當時的搜索結果頁相關性雖然總是優于或等于 Google,但用戶體驗其實是不如 Google 的。用戶體驗不是一個靜態頁面,而是一個過程,要結合用戶的真實使用過程來評測。

2) 用戶體驗因人而異

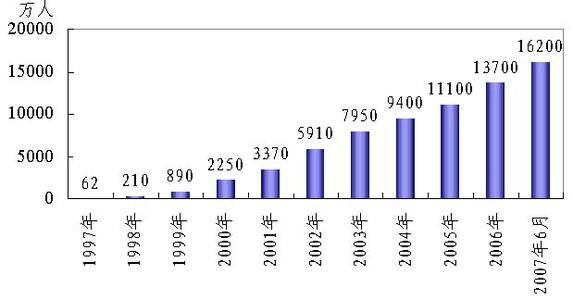

上面是 2006 年 cnnic 做的搜索引擎市場調查,關于“半年用戶數動態變化”的結果。數據準確性不必糾結,關鍵是理解“用戶獲得率”和“用戶流失率”的正反一體和背后原因的因人而異。

通常被認為領先的搜索引擎 Google 和百度,用戶獲得率反而是最低的(固然有基數大小的影響)。因為,那時候正是百度上市后中國搜索引擎市場最熱鬧的時間,雅虎搜狐新浪都在力推它們的搜索引擎,吸引了足夠多的用戶。

但是,用戶獲得率必須減去用戶流失率才有意義。上述數據中,雅虎搜狐新浪 Google 的用戶流失率都太高,結果是用戶基數沒增長。

愿意花錢做市場推廣時,吸引新用戶是最容易的事,你告訴他們你有哪些好,他們就來了。但來了不代表永遠就是你的人了,他們早晚會知道和試用別的引擎,部分用戶會發現你哪兒不好而離開,部分用戶會發現別的引擎哪兒好而投奔。當然,反之,部分用戶也會發現別的引擎哪兒不好又回來。

用戶獲得率的數字背后,每一個用戶的獲得原因各不相同。用戶流失率的數字背后,每一個用戶的流失原因也各不相同。所有用戶的被獲得和流失方向,是不一致的,是在五個搜索引擎中交叉進行的,這就是“用戶體驗因人而異”。其實,每個用戶的生活和知識背景不同,他們心中的搜索引擎定義都可以是不同的,搜索需求是不同的,對用戶體驗的感受也不同。

比如,會有用戶因為 Google 搜英文資料好用而離不開 Google,但也會有用戶因為使用英文關鍵詞在 Google 會搜出大堆英文頁而棄用 Google,改用針對這點進行優化的百度。

比如,會有用戶因為反感百度的競價排名而改用 Google,但也會有用戶因為 hao123 好用而默認長用百度。

比如,會有用戶因為 Google 的高級搜索語法強大而愛用,但也會有用戶因為經常下載 MP3 而愛死百度。

比如,會有用戶因為 Google 像奢侈品一樣高大上的品牌形象而選用 Google,但也會有用戶因為百度圖片搜索支持本地翻閱原圖(我學習的 Fast)、不用逐一點開那時泛濫的騷擾和帶毒網站而選用百度。

比如,熟練用戶會發現 Google 上帶空格組合詞搜索效果好而選用 Google,但更多用戶常使用長關鍵詞和疑問句搜索,貼吧和知道經常能對此提供幫助。

比如,會有用戶因為 Google 能搜到外國的英文和中文新聞而喜愛,但也會有用戶喜歡百度能搜到當天突發事件的新聞而選用(Google 先上線 daily 更新,但早期 Google 每天半夜來抓取新浪新聞等網站,所以白天搜不到當天突發事件,而我讓百度每天早晚等新聞編輯密集發布新聞后抓取更新)。

總之,用戶體驗因人而異,公司能力也各有差異,即使某些方面的用戶體驗不如對手,依然可以揚長避短,在更多角度針對不同用戶群針對性的改變用戶體驗。

3)用戶體驗因時而變

上圖一是中國網頁增長趨勢,圖二是中國網民增長趨勢。兩張圖的時間不對應,但我們只看趨勢變化。

與國外相似,中國互聯網早期(2000 年以前)的網民數量和背景有限,網頁數量和類型也有限,那時的主流搜索需求只能是找網站了。所以 Yahoo 和搜狐那樣的大網址站,用戶體驗就不錯了,獲得了多數市場份額。

不過短短的三四年后(2003 年),網民數增長了近十倍(900 萬~8000 萬),網頁數更是增長了百倍(幾百萬到幾億)。十倍新增用戶的背景廣泛和需求廣泛,百倍的新增網頁內容也為滿足廣泛需求提供了可能性。搜索引擎不過是個中間商,當上游內容和下游用戶都已大變樣,當主流需求已從找網站變成網頁搜索,搜索引擎的用戶體驗標準就已經改變。這就是用戶體驗因時而變。

因為這個網民數和網頁數的增長是每天漸變的,Yahoo 們就像溫水煮青蛙一樣沒有及時發現危機。無論是國外的 Yahoo 還是國內的雅虎搜狐新浪,它們默認的搜索結果都長期是網站搜索,很晚才改成網頁搜索。在沒改過來前,他們的用戶體驗其實每一天都在下降的,這也是用戶體驗因時而變。

后來,網民數又增長了近 8 倍(6 億),網頁數又增長了幾百倍(1500 億),在這個漸變過程中,用戶的搜索引擎使用頻率也在快速增長。早期的 Yahoo 搜狐新浪們自我定位是啥都有的綜合門戶,搜索引擎只是它們擁有的一個垂直頻道,但是,我們知道用戶去綜合門戶中搜索每次是要付出更高使用成本的,當用戶的搜索引擎使用頻率越來越高,去綜合門戶搜索的成本就越來越大,獨立搜索引擎的相對用戶體驗就越來越好。這也是用戶體驗因時而變。

早期的互聯網可以理解為由幾萬臺服務器互聯組成,用戶主要是單向的獲得網絡內容,網絡基礎設施也不發達,用戶需要“上”網。但隨著網民數增長,隨著寬帶普及,隨著社區類產品的爆發,用戶在線時間變長,用戶反哺給互聯網的內容越來越多,互聯網的定義也在變化,那些聯網的個人電腦和電腦背后的用戶與服務器們一起組成了互聯網。貼吧知道等產品就是順應互聯網定義的變化,引導用戶創造大量口語化的討論和問答,滿足用戶關于冷僻內容、突發內容、問句搜索的需求。反過來,當用戶這方面的搜索體驗改善后,又會養成更多這樣搜索的習慣。這是產品和用戶互相適應又互相改變的過程,這也是用戶體驗因時而變。

進入移動時代,互聯網的定義又已改變,人,物,服務和信息一起互聯,搜索引擎的用戶體驗標準又將因時而變。

本文系作者授權數英發表,內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

本文系作者授權數英發表,內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

本文禁止轉載,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

本文系數英原創,未經允許不得轉載。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)