臺灣金曲獎一向是一個不容易被定調的活動,羅申駿和他的團隊JL Design通過25、26兩屆的努力,在視覺設計上把臺灣金曲獎久違的隆重和分量找了回來,讓大家重新省視金曲獎的意義。

作為金曲獎的視覺統籌,羅申駿在接受記者采訪時透漏了剛結束的金曲26的設計概念,一場定位于臺灣“源”聲帶的典禮,假使金曲26是一個載體,它要怎么承載臺灣土地上的記憶?選擇把主視覺標志制作成一個3D立體的標志,在其中放入臺灣的梯田、高鐵、山脈、海河、還有各地著名的建筑物,6的下半部分也特別做成一個音樂盒一樣的概念。希望它緊扣臺灣的“源”聲帶這個概念。

來源:書籍裝幀(微信號:Book--Design)

編輯:郁&Vicky

第26屆金曲獎

開場的動態標志:

部分入圍獎項影像設計:

一場在臺灣雜亂的招牌中、喧鬧的街頭上尋找臺灣聲音符號的影像,這些都是臺灣獨有的記憶,用這種方式讓觀眾重新認識臺灣音樂,認識這些臺灣的符號……

第25屆金曲獎

相比金曲26,金曲25更為驚艷,金曲25所有的包裝設計圍繞《Graphic Beats — 聲音的形狀》這一主視覺概念進行,象征三角鐵、鼓、弦、音樂盒、琴鍵等不同樂器的幾何圖像,合奏出美妙音樂,最后這些樂器幻化為金曲25的主視覺識別符號。

預告短片的設計也將文字設計為“類樂器”的線條圖形,由金線條彈出,持續地動作發出聲響能量,展現趣味。

20個獎項的圖形設計

金曲25入圍者影片設計也緊緊圍繞《Graphic Beats — 聲音的形狀》這一主題,邀請十一名臺灣知名平面設計師蕭青陽、聶永真、王志弘、方序中、劉悅德、鄭司維、小子、顏伯駿、手指、戴翊庭、賴佳韋,來搭配十三組世界知名動態影像創作者與公司 JL DESIGN、仙草影 Grass Jelly,Bito Studio、Dosomething、Mixcode、賴志彥 Yoshiki Lai、蔡卓翰、王谷神、潘心屏、劉雯涵 Cindy Liu、王民賢 Ming-shianWang、許涵怡、林殷正、劉大煒等。

一次頂級設計間的跨界合作,讓金曲25驚艷世人。平面設計師與動態設計師們以獨特的視覺觀點詮釋每個獎項,幻化為別樹一格的金曲25入圍者影片,雙方跨界合作也讓音樂與創意激蕩出無限火花。

金曲25 入圍影片設計集錦

部分入圍影像設計欣賞:

最佳年度歌曲獎

平面:聶永真

最佳年度歌曲作品的文本的流行成分較強,帶給我的視覺想像是聲音、振幅與傳播,所以我讓符號借分割的圓瓣與水平的位移,做出類似speaker「傳聲」的意象。這個做法也連結了整支入圍影片里的局部切割及影像震動處理。

動態:陳奕仁/仙草影像、呂策、唐克誠、黃景權

動態的構思來源整場典禮設定的大原則「Graphic Beats-聲音的形狀」,表現出動態音符的律動感…初稿也是很棒的平面設計,但對動態影像而言確略顯單調,畢竟動態影像跟平面設計的邏輯還是有一些不同,第二次的設計就請永真先以動態邏輯去想像畫面的構成,類似分鏡腳本的概念,當分鏡完成后,我們的工作就清晰許多,剩下的挑戰就是不要辜負他的設計稿,并且在他的耀眼才華下,讓大家也能感受到我們動態所下的功夫。

設計稿

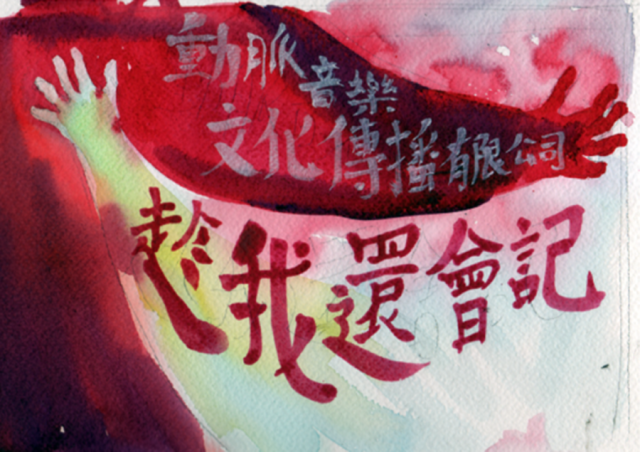

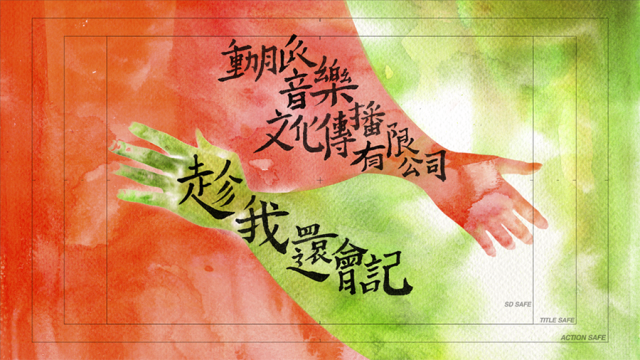

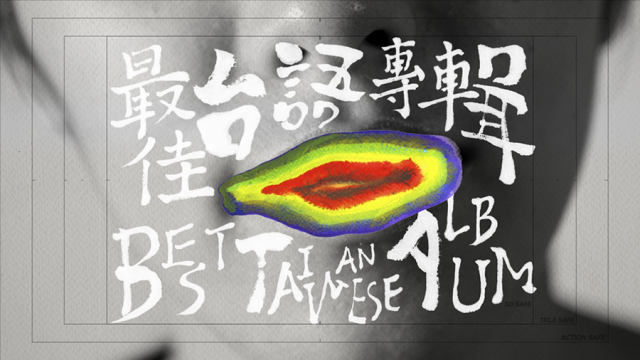

最佳臺語專輯獎

平面:小子

最佳臺語專輯代表的是一張五顏六色的嘴巴與臺灣的結合。我覺得那是跟臺灣土地最有關系的獎項,所以希望可以做出一張具有臺灣街頭元素的嘴,畫了幾次草稿,試圖把嘴巴與臺灣的形體結合,本來想做成豎的,但跟動畫師討論過程中大家一致認為這實在太有性暗示。幸好放橫的感覺也不錯!而整支影片也跟隨著這樣的原點,將很多街頭常出現的顏色套入肢體,除了讓它具有溫度,也轉化了街頭的俗艷。

動態:Dosomething Studio

臺語歌一直以來都不屬于主流舞臺和媒體,往往都是在特定綜藝節目,廟會,夜市、甚至是婚喪禮慶場合聽到,但是,仍然頑強地在每個臺灣人生活中刻下了記憶。每個人或多或少都熟悉某首歌,連結某個情緒。臺語歌在不知不覺之中,變成了我們自身的一部分。

我們想要表達這種切身感,因此,決定用肢體做為比喻。每首歌都像是身體的一部分。我們聽了各入圍專輯,設計不同的肢體表演,去表達不同情感。同一理由,我們決定實拍,而非3D制作,也避免用整個身體,或是完整的頭部。

獎項本身,則用 "含在嘴里的臺灣" 去傳達 "歌曲" 這個主題。如果仔細看,演員的嘴巴其實是用臺語念出 "尚好臺語專輯"。

設計上面,小子擅長的水彩和手感字體,很貼切的表現這個主題。動態設計的挑戰,則是在結合手繪感和實拍素材上,達到畫面表現&概念的平衡。收集了一些參考資料和方向類似的作品 research 之后,我們決定方向: 要有足夠的細節,但不要給觀眾"精致"的印象。歷經了兩階段 prototype 嘗試,選擇了抽格、加入鉛筆線稿、亮暗面分層以及時間錯位的技巧,并設計出筆刷趣味的轉場。

設計稿

最佳原住民語專輯獎

平面:戴翊庭

最佳原住民語專輯獎的菱形- 象征原住民祖靈的眼睛。祖靈信仰是原住民共同特征,他們相信祖靈掌管人的禍福,日常生活都有祖靈看顧著。而山林、土地和海洋更與原住民生活習習相關,他們對于大自然相當崇敬,更相信山中每一片土地都有神靈看守,進入獵場也只取所需、不會久留。

因此在發想影片的最初,就想將人與大自然的關系,拉回最初、最簡單的尊敬與平衡,入圍者與大自然的山林、土地和海洋彼此交融,而祖靈的眼睛(菱形圖騰變化)更傳遞著智慧與良善,一再提醒我們好好珍惜孕育我們的土地。

動態:Bito

“最佳原住民語專輯” 是Bito導演劉耕名和設計師戴翊庭共同發想設計, 主要困難是我們要如何將“土地與人共生" 的概念化為動態。由于素材有限, 我們將幾位入圍者的照片放進3D軟體重建, 讓肖像能夠微微轉動, 賦予靜態的圖片生命, 剪影裡面加上山、海、云的元素, 利用negative space和剪影, 表現土地與人的交融。

開頭動畫則運用原住民圖騰的元素, 取其形態套入大自然的影像, 搭配流暢萬花筒般的轉場, 除了保留原住民的精神與元素外, 更展現了全新的風格。

設計稿

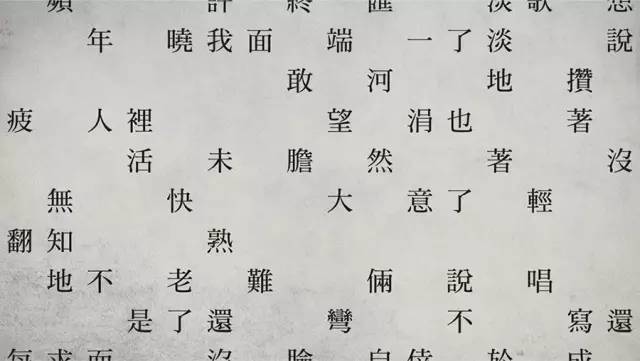

最佳作詞人獎

平面:王志弘

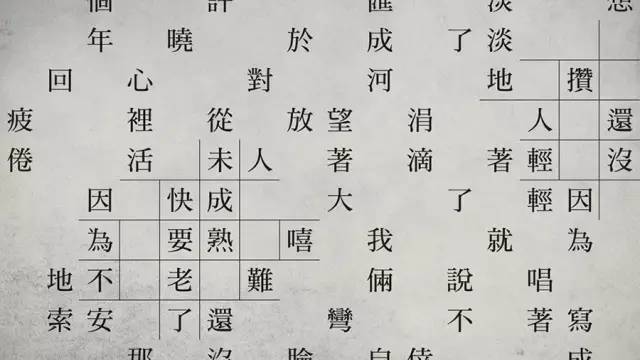

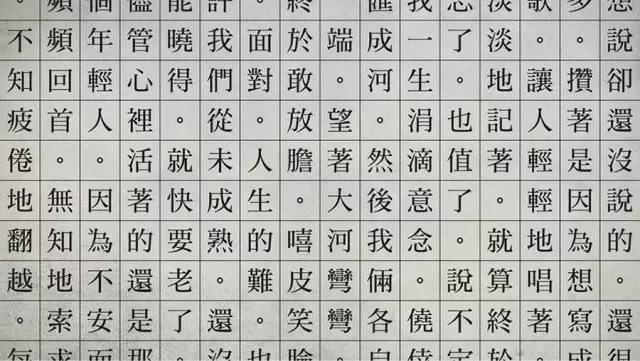

最佳作詞人獎的符號由中文字的角度開始發想,取自書法練習中時常出現的米字格。最佳作詞人獎的重點在于詞匯本身,那些文字皆是所有作詞人的心血結晶,所以我將大部分的畫面時間留給歌詞,降低影像視覺的部分。

動態:JL DESIGN

平面設計在最初就提出了意義很深的概念,作詞即是爬格子,而字的始源便是「永」字八法的米字格。動態承襲平面設計的概念則強化「填詞」與「手寫」的感覺。

首先是片頭主要圖示的米字格,四條線段由四面八方往中心集中填成較粗的邊框形成米字格,象征作詞是百般思考而形成的作品。

而格子邊框的形成,刻意安排線條在行進的過程中不斷得分支,并在出現之后緩緩的加粗,營造墨水滴在紙上不斷暈染前進的過程;獎項名稱、入圍者與歌名,以及專輯的插圖也是由墨水暈染的效果來呈現,在紙質一般的背景上,慢慢的形成最后的模樣。

如陣列一般的歌詞則是在線條漸漸形成格子的過程中逐一在整個空間中浮現,最后形成每首入圍歌曲的歌詞。象征作詞人在茫茫的字海當中慢慢的挑選并確定一字一句,填入格子當中完成一曲作品。

設計稿

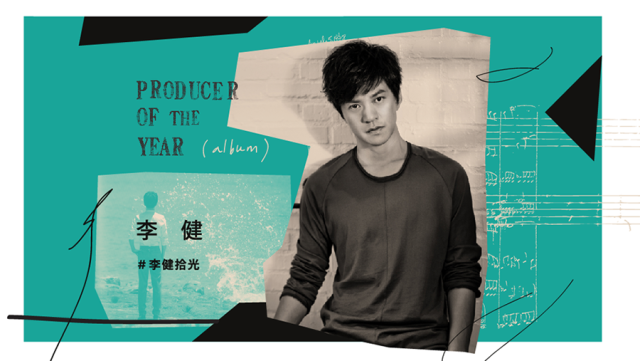

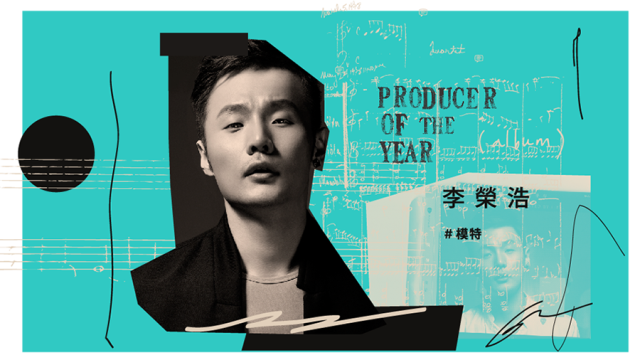

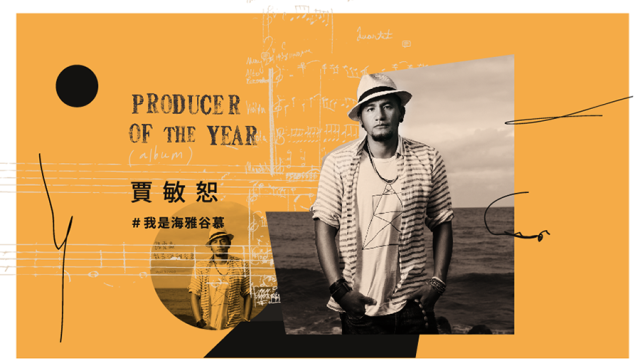

最佳專輯制作人獎

平面:劉悅德

最佳作詞人獎的符號由中文字的角度開始發想,取自書法練習中時常出現的米字格。最佳作詞人獎的重點在于詞匯本身,那些文字皆是所有作詞人的心血結晶,所以我將大部分的畫面時間留給歌詞,降低影像視覺的部分。

最佳專輯制作人獎的符號則不想設計得太有說明性,我使用重覆的感性線條,搭配在一個看似有空間感的理性范圍上,設計出一個構成進行式的符號。

最佳專輯制作人獎的設計我選用六個顏色來代表六位入圍者,并把這六色套用在圓、方、長方、三角形等手繪幾何圖形上。想以幾何色塊做主視覺,主要想做出干凈、大器、但不失溫度和情感的畫面。幾何形狀的撞色關系讓畫面更抽象,是為了對照「音樂是最抽象的感官經驗」的概念。

形狀撞色的表現,想對照制作人在構成一張專輯時的過程。我用樂譜手稿做視覺搭配,直接地把音樂的形象拉進這個視覺里。

最佳專輯制作人獎項的符號設計和影片其實沒有直接關聯,我設計的符號是一個進行中的狀態,在一個看似有空間感的理性范圍裡,用感性的線條去牽引出一組聲音的形狀。在勾出完型之前的每一拍,都是制作人將心思細分在每一個無限的時間單位上。感性線條用復數來表現音樂里,聽的到的某個符號,臺灣音樂界稱它為『Hook』或『虎克』或『鉤子』,意思是“音樂的記憶點”,這個記憶點往往以某小段旋律的形式重復在歌曲甚至專輯里。

動態:JL DESIGN

初次看到設計師的作品,就直覺非常適合用拼貼的手感風格呈現,因為內文字體採用的質感,類似印刷的效果,如果配合刷抹的轉場風格,一定會非常搭配,而設計師在opener與closer的設計,採用不同顏色的幾何形狀互相撞色來呈現音樂創作者的靈感撞擊,因此產生這麼多華麗的作品,所以在動態的方面我透過這個概念,讓色塊產生撞擊,交叉出新的色彩。

Q2 這次創作過程,以及與平面設計師合作間有沒有什麼值得分享的事情或經驗? 得過最佳專輯包裝設計的劉悅德,作品充滿強烈的風格,利用色彩的不同搭配,作品往往都呈現浪漫不羈的個性,而跟設計師交談的過程中,對于動態表現所見略同,手感風的拼貼方式,刷涂的轉場效果,利用不同的參考影片交流想法的過程,讓作品慢慢成形。

設計稿

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(3條)