大叔的插畫火遍全球,內心OS卻是:玩創意真的很痛苦!

來源:插畫與品牌設計

原標題:大叔的插畫創意風暴,火遍全球內心OS卻是:玩創意真的很痛苦啊!

給你一個墨水瓶

或者是幾根香蕉

或者是一根榔頭

能畫出什么樣的作品呢?

對于資深插畫師

克里斯托夫·尼曼來說

一切都不是什么問題

在他的系列作品《周日速寫》中

墨水瓶化身照相機

“我看到你了”

兩根香蕉化身賽馬

矯健結實的馬臀

榔頭的錘頭仿佛要飛出畫面

變成足球運動員的臨門一腳

還有手機變身小冰箱

滴管構成了鳥的頭部

鹽罐化身丸子頭

剪刀小姐的性感雙腿

另一張紙片變成掀開的腳墊

趁沒人看見把污跡統統藏起來

倒置的噴水壺噴頭變成犀牛的頭部

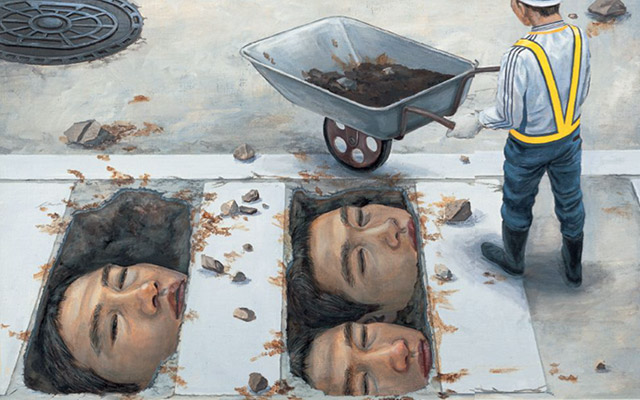

這些充滿奇思妙想的插畫的作者就是德國插畫師克里斯托夫·尼曼(Christoph Niemann)。

克里斯托夫·尼曼

Christoph Niemann插畫家、平面設計師、作家

作品頻頻出現在《紐約客》《大西洋月刊》

《紐約時報》雜志和《美國插畫》的封面上

獲得過AIGA、藝術指導俱樂部

美國插畫協會所頒發的獎項

2010年入選藝術指導俱樂部名人堂

美國網飛出品高分紀錄片

《抽象:設計的藝術》第一集主角

克里斯托夫·尼曼(Christoph Niemann)

1970年尼曼出生于德國的威布林根,從小就熱愛繪畫的他長大后就讀于斯圖加特州立美術學院,他的老師中有一位德國插畫屆名人——德國著名插畫師海茲·艾德曼(代表作品有披頭士樂隊電影《黃色潛水艇》的海報)。

當尼曼剛剛進入斯圖加特國立美術學院求學時,他所憧憬的繪畫還是超寫實風格。這個時候的尼曼畫功已經非常了得。

尼曼學生時代的作品

但是當時的尼曼是設計專業的學生,他當時的老師之一海茲·艾德曼是一位非常嚴肅的老師,用尼曼的話來說:”非常難對付“,他現在想起這位老師還心有余悸。

這位老師認為尼曼把精力花費在寫實畫上是沒有意義的,基本功好訓練,重要的是創意,所以給尼曼安排了大量的聯想練習。

一個形狀,不斷排列組合,不斷地延申各種變化。在尼曼畫的幾百張練習中,可能只有一兩張會獲得老師的稱贊。

這位老師稱贊人的方式也與眾不同,“好吧,這個還真沒什么問題了”,已經是最高評價了。

大學畢業以后,1997年尼曼懷著憧憬移居紐約。進入了大名鼎鼎的《紐約客》雜志社,成為了著名設計師薛博蘭(Paula Scher)(時任《紐約客》雜志藝術總監)手下的一名實習生。

在實習時期,尼曼就開始顯示出自己的才華。外表看起來,尼曼謙遜、高大、瘦削、戴眼鏡、還有奇怪的口音,活脫脫一副書呆子形象,但是他的腦袋里總是充滿了奇思妙想,他對圖形的理解和闡釋能力讓人驚訝。

他當時的同事史蒂文·海勒(《紐約時報》藝術總監、紐約視覺藝術學院(SVA)教授,多家知名雜志特約編輯)對他的評價非常高:“尼曼是一個名副其實的插畫超人,總是能夠超越自身界限、超越陳詞濫調。“

工作中的尼曼

在此后的時間里,尼曼不斷接到新的工作、為某個出版物或是藝術總監創作,同時他的能力也以指數級飛速增長。他的名氣也越來越大,不光是《紐約客》,越來越多的雜志開始和他合作,但是和他合作時間最長的雜志還是《紐約客》,而他也有幸成為《紐約客》第一個AR封面的設計師。

尼曼為《紐約客》線上雜志設計的AR封面,設計并不復雜,但充滿人情味,顯示出尼曼對生活的思考。

在紐約生活意味著很多機會,但是越來越大的工作壓力使尼曼感到焦慮,創作一度陷入停滯。在紐約工作了11年后,2008年尼曼與妻子帶著孩子們回到德國柏林定居。柏林是一座非常有藝術氛圍的城市,但是生活節奏比要紐約慢許多。

尼曼成為了一名自由插畫師,但是他的生活依舊很規律,嚴格遵循著朝九晚六的作息,每天早上九點準時到工作室,坐在桌子前開始頭腦風暴。

在所有人的印象中,尼曼總是有源源不絕的創意,或是讓人忍俊不禁,或者讓人拍案叫絕,或是讓人眼前一亮。

但是對尼曼來說,創意的誕生,從來就不是一件浪漫的事。看上去輕松的畫面背后,是漫長的痛苦思索。

他的作品看上去總是簡單又有趣,他曾經把生活中的物品賦予生命。

能把襪子畫成霸王龍

把叉子畫成長頸鹿

他創作的反戰系列小動畫

詼諧幽默又不失荒誕

他給谷歌設計過動態圖標

給小熊軟糖做過廣告

他還把自己的形象

畫到打哈欠的北極熊背上

但是每當他坐在自己的工作臺前,在落筆之前很長的一段時間里,他的大腦都是空白的。盯著一張白紙冥思苦想,等待靈光一現。

創意不是憑空出現的小怪獸,而是當你把生活中熟悉的事物,打碎成一片片基本的圖形元素時,自然組合成的結果。他大學導師海茲·艾德曼讓尼曼做過的大量訓練,為他積累了足夠的經驗。

尼曼解釋道,“我并沒有一個創意庫,我只有一個圖像庫。我一遍遍來回翻檢這些圖像,試圖從中尋找到令人意外的聯結,直到某個創意自己成形。而我的挑戰就是不斷擴充這個圖像庫,因為這個世界無論是視覺上還是文化上總是處于變化之中。”

此時他的腦海里可能有千百個想法劃過,這些想法就象是一棵有很多枝椏的樹,但是尼曼需要的枝椏可能只有一兩個,這個時候就必須把其他的枝椏砍掉。

直到抓住那一瞬間的靈光,然后一揮而就。

到了晚上六點準時下班,剩下的時間都屬于他自己。有時候放輕松能帶來更多的創造力,這也是他移居柏林的原因。

下班后在蝸在老唱片中怡然自得的尼曼

在此期間,尼曼和《紐約客》依舊在合作。《紐約客》給尼曼的交稿期限一般是兩周,但是尼曼知道,按時完成是不可能的事,這也給了他很大的壓力。

所以需要進行一些自由創作,換換思路,做一些新的嘗試,這也是《周末速寫》系列的由來。

但是,總會有想不出創意的時候,這種時候又該怎么辦呢?

尼曼有自己的一套理論:這時就要看看自己的存款,夠不夠六個月的開支。

夠用的話,適當推掉一些工作。給自己一點時間,放松自己。

有時候則需要換換觀察事物的角度。“也許一位藝術家最重要的技能是共情。你需要技藝,需要創意去創造出這樣的作品。之后你需要退一步,從觀眾的角度去審視你的作品。”

盡管已經是很成功的插畫師,能夠跟《紐約客》長期合作,《周末速寫》在網絡上大受歡迎,舉辦過自己的展覽,

還上過TED演講,

克里斯托夫·尼曼依然會懷疑自己,因為靈感而感到惶恐不安,靈感是他的朋友,也是他的敵人。他不斷嘗試新的方法,新的風格,新的技術。

不斷地突破自己,像一條逆游的魚。

畫家查克·克勞斯說:“靈感是業余者的專屬,我們專業人士只要在早上打卡上班即可。”這種不安迫使尼曼坐下來思考,有時會很輕松,有時很痛苦,但是只要他坐下來,不論或早或晚,靈感總會到來。

尋找靈感不是偷懶的借口,沒有創意也不是甘于平庸的理由。當你靜下心坐在桌前的時候,一張紙也可以有神奇的力量。

經授權轉載至數英,轉載請聯系原作者

作者公眾號:插畫與品牌設計(ID: sheji-520)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(8條)