從Apple Watch看后移動時代的商業和社交

來源: uxteam

作者:網易UEDC ben.jin

蘋果并不是第一個發布智能手表的,但它獲得的反響卻如此強烈,為什么之前的智能手表都不溫不火呢?由此想開去,正好借這個機會理一理穿戴設備的思路,從設計師的角度看看這個事情對行業可能的影響。

蘋果手表發布之后,質疑的聲音主要有兩個方面:覺得丑陋,或者覺得無用。無用論中又分為“我不需要”和“它不必要"。參與這種針對表像、又基于個人感官的爭論好像永遠不會有結果。就像所有具有巨大意義的創新出現的時候,往往是丑陋和難以理解的一樣,我們也嘗試從不同的角度去看背后可能的影響。

從當前的社會習慣和認知來說,普遍已經接受了以手機為核心的“移動時代”的概念。人們習慣了通過手機完成各種以前不可思議的事情。但是,與一塊每天要充電的手表說話,或者,甚至,與衣服或者什么其他“死”的日常用品互動,這是什么鬼?

智能手表要體現使用價值,還需要有系統、軟件、服務等各方面的支持,在討論它究竟有多少實用價值之前, 我們可以先看看它的特點。

特點分析

操作的難題和新交互方式

即使屏幕分辨率再高,點擊識別再精準,也難以改變這是一塊超小屏幕的事實。所以在傳統的互動方式上,例如復雜手勢,甚至僅是樹目錄瀏覽,都是困難或者麻煩的事情。難以精確操作,且不適合長時間使用。這個時間,不是跟pc或平板的動輒幾十分鐘、幾小時比,哪怕是與手機設備的五分鐘、十分鐘相比,也是比較困難的。所以其實無從選擇,必須輔以Digital Crown (數碼表冠)、語音操作、tap這樣的新的交互方式。

傳感器,更多傳感器

相比手機,這類設備更加貼近人,形式上,和物理距離上。所以它們有可能通過更多的傳感器來獲取數據和信息,對它來說,I/O設備的概念與以往有了很大的不同,自動獲取、處理信息很可能成為更加常見的工作方式,只在必要的用戶接觸點上與人產生合適的互動。

設備的網絡

一塊智能手表?它什么也不是。它必須與其他設備(目前只有iPhone,可能很快會有更多蘋果系設備)一起協同才能體現出價值。在這個包圍人們生活的智能設備網中,手表,只是個開始。

使用場景

可以預知的是,在它具有全息投影什么的科幻功能之前,它的使用場景是受到限制的,換句話說,不是所有的軟件或者移動應用都可以通過它找到自己貼切的使用場景(甚至相當一部分都明顯不太適合)。也許基于lbs整合的優秀服務會有機會大放光彩,或者在社交和互動娛樂方面也能有不錯的表現。但是在閱讀或者傳統電商領域?誰知道呢?也許他們會出個大屏幕手表來瀏覽更多信息?

普適性

16世紀懷表出現,到1806年拿破侖的那只“手鐲上的鐘”,再到目前身邊形色的手表,它們作為貼身物品需要跟隨人們經歷各種環境,例如防水、防塵、防摔?持續使用的時間? 可靠性? 等等等等。如果以一只手表的要求來評判Apple Watch,難免會有人覺得“我不需要”或者“它不必要”。

因為它暫時還不能替代手表,所以某些情況下你可能需要準備另一塊常規手表,并且還要每天為Apple Watch充電,哪怕它把充電說成是睡前做的最簡單的事情。

所以有人會問,它是簡化了生活?還是復雜了生活?

綜上,就目前來說,在一些特定領域,它會帶來很大的改變,但是想對大眾有更多實際使用價值,在軟件、服務、電池、互動體驗和普適性上需要有更好的表現。

如果遵循摩爾定律,這類設備(的運算處理系統)同樣會每18個月性能提高一倍,而價格和體積都會降低。所以Apple Watch只是成功揣開大門的臨門一腳,門里的風景才是值得期待的東西。

從另一個角度看,也許有不同的意義。在《Zero to One》中提到特斯拉與明星的例子。

特斯拉賣的不僅是交通工具,對車主來說也是綠色環保的理念的體現。當重要公眾人物需要體現自己在綠色環保方面追求的時候,一輛設計精美的特斯拉確實是比看起來像盒子或者面包、臉上寫著無形的“實驗品”的那些車強太多了。

所以,考慮到蘋果的品牌內涵,在現階段,除了實際使用價值,Apple Watch還可能具有多方面的附加價值。

但,這恐怕還不具備引爆大眾關注的能力。

下面會從軟件、硬件、服務生態、消費與商業、競爭、設計等各方面做一些思考。

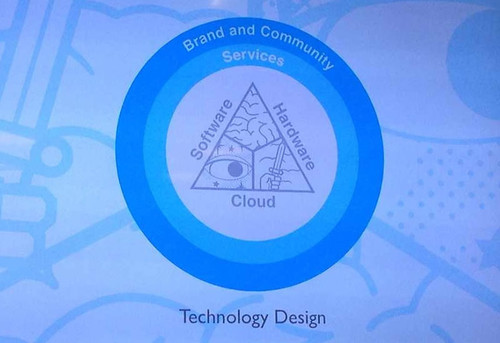

系統、軟件、硬件

手表這類智能設備通常在某些方面具有獨特的能力,然后又需要聯結在一起才能體現整體價值,在這個模式下,通過用戶整體的使用體驗,更加強化了自身封閉的體系,在體系內,產品和服務將擁有更大的競爭力,對體系外,有更高的壁壘。

在新的設備上,改變了人們處理信息、交互操作的模式,而且受限于使用場景,所以真正常用的軟件和功能不可能非常多,最方便的方式是從一個入口進去,提供多樣的服務。這樣,操作系統本身,或者某些“超級應用”(例如微信),就必然成為“超級入口”。

就如馬太效應,已經擁有很多的,還要給他更多;本就貧瘠的,所有會變的更少。就像pc時代的wintel 體系一樣,蘋果也需要“超級應用”作為合作伙伴。所以,微信作為國產軟件,第一次在發布會上那么晃眼的突顯出來。

蘋果構建的這種類似一種“體驗的標準”,在這個框架內,按照它的規則游戲,否則,只能站在墻外。

在PC時代,大企業爭相制定硬件的標準,以此來統領行業,排除異己;在互聯網時代,大佬們通過制定技術標準來達到目的;現在我們看到的是,先見卓識的企業,通過打造體驗的標準來制定自己的圍墻。

看安卓陣營,google自身對安卓的追求,本就不在建立一個自己完全控制的體系。那就只剩下比較大的有影響力的廠商,可以按照這個模式玩,但是無論三星、moto,都在體系的構件和玩法上與蘋果差距很大,這就是它們很早發布了智能手表,市場反應卻不聲不響的原因吧。

不成體系的單獨產品,競爭力將會大打折扣,并且非常容易被邊緣化。

不是說蘋果的手表本身有多好,而是它自信滿滿的展示了它對未來的洞察與完整的解決方案。

Moto們展示了一個硬件,蘋果展示的是一個未來。

還有一個未解的問題,這個問題在智能家居領域也一直沒有答案。究竟是中心網絡還是去中心化?如果是中心網絡,哪個設備才是中心?目前階段來看,隨身設備中無疑手機是當仁不讓。但是當有更多類似手表的設備接入體系,并且要適應各種不同環境場景的時候,它能否承擔可能是個問題。對這個問題的思考,很可能有助于理解上面“體驗的標準”的難題。

服務

基于上面“超級入口”的考慮,做單獨的軟件可能獲取用戶的成本會越來越高,越來越受制于人。不僅受制于硬件和操作系統的審核、準入、盤剝,甚至還會被超級應用們排擠、復制;

做單獨的硬件,很容易陷入零和競爭的游戲,并且一次性銷售行為難以獲得用戶產生的持續價值。

大多數互聯網產品可以看成一種服務,但是很快,剛剛流行起來的“服務說”,如果不落地到軟硬件基礎上,很快將越來越難做。運營成本增加,市場被邊緣化。

軟件、硬件、云計算的組合是打造新體系的基礎。在手表上,即使有了軟、硬、云這些很牛逼的基礎,如果想發揮出它的價值,例如獲得周邊消費資源等,包裹在這之外的服務將會是必須的競爭力。例如,Siri,但是在手表等設備上,目前的Siri還是顯得有些單薄。

如何整合線上線下資源、技術和體驗優勢,圍繞系列產品和特定使用場景來打造服務體系,將是非常關鍵的事情。

有個很棒的例子,GoPro是如何從硬件生產走向社區的。

從一個運動攝像機硬件廠商開始,為一小撥精準人群打造出眾的產品,在這一小撥受眾中運營自己的品牌,產出UGC內容,聚合內容和人,成為社區。根據之前的報道,YouTube上的GoPro內容就取得了巨大的成功,成為一種社會現象。GoPro塑造了自己的品牌精神內涵,從一個硬件設備生產商走向了一個具有綜合影響力的品牌。

所以我們看到,在這個趨勢下,大家要么抱團抱大腿,要么就自己努力覆蓋。

騰訊和京東、點評的結合,可以想像在未來的體系競爭中將有很大的互補優勢。而小米自己除了打造軟件、硬件加云服務(內容等)的體系,還跨界與家電、房地產行業合作項目。

消費領域/商業

如果看遠一點,也許“電子產品”時代,可能就要過去了。在認知上,蘋果一腳揣開大門,電子產品同時也可以是日常生活用品、工藝品、奢侈品,任何東西都可能變智能,不存在什么“電子產品”,所有產品都是電子產品!在技術上,摩爾定律的存在將加速這一進程。而市場將把逐利者帶到每個有機會改進的細分領域。

這個浪潮也許不會有邊界,將席卷整個生活。

技術的積累、成本的降低、運算和傳感設備的體積、能耗與電池續航力、傳感器和新材料的發展,這些方面的改變將推動消費領域的轉變。商品不再是僅僅限于物質層面的一次性買賣,商品將可能帶有網絡(虛擬)世界的屬性和服務,時間軸上可能的附加值將會被體現出來。

另一方面,能不能連,誰連的多,誰連的好,越來越可能成為消費決策時需要考慮的問題,即不再是售賣產品,而是在售賣體系,競爭也不是產品與產品的競爭,而是體系與體系的競爭。

生產商不再僅僅是制造,需要深刻理解自己所在的領域,橫向跨行業的整合資源。附加值,而不是成本,將越來越多的影響商品價值。

機會

審視現今的移動應用,有多少“超級應用”能在這個體系內如魚得水,有多少目前風升水起的將會面臨挑戰,有多少將會被替代或整合?

超級俱樂部的成員應該是很有限的,目前手機上很多的應用按目前的模式可能都很難獲得機會。也許有些會選擇抱“超級應用”的大腿,但畢竟受制于人,有沒有其他的機會?

之前說到,將來的競爭可能是體系與體系的競爭。而單個產品,是競爭不過體系的。要想突破口,可能還是要從打造自己的體系考慮。

手表是蘋果整個體系中的一環,就目前來看,它的適用性還是比較有限的。在非常多的場景中并不能滿足需求。在大而泛的需求(入口)很可能已經很難獲得的情況下,在細分領域,因為場景和需求的特點差異,對軟件、硬件、服務的需求一定是個性和有巨大差異的。如何琢磨這些場景,并且通過合適的方案構架組合自己的軟件、硬件、云,加上服務的體系,再接入到整個大生態中,可能是一條途徑。

用戶體驗設計

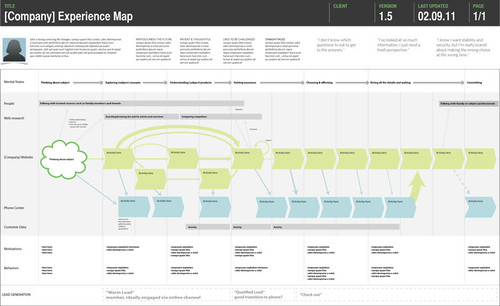

說到體系競爭,如何打造一個有競爭力的服務體系呢?首先,需要專業的用戶洞察,這個特定的場景和需求到底是如何的,什么樣的服務體系能最貼切;然后,圍繞用戶需求的各方面細節,以體驗為目標,整合必要的產品和服務,設計合適的架構和流程,以提供優質的體驗;所以,優秀的服務體系,是建立在專業洞察和創造性的整合設計上的。這正是優秀的設計師所擅長的部分。最近會看到越來越多人會肯定設計師在將來的商業競爭中的價值,可能原因恰恰在此。

在設計方法上,我們有一些工具,也面臨挑戰。例如基本的用戶研究方法可以幫助我們貼近用戶進行洞察,用戶體驗地圖可能有助于幫助我們分析整理跨平臺的復雜接觸點和需求關系。但是如何對這類體系進行整體的用戶體驗評估可能將會是一件頭疼的事情。但是無論如何,當時機到來的時候,為這些新的設計模式準備好了的設計師們就可以大展拳腳了。

End

回到主題,對于Apple Watch來說,可能它的影響意義遠大于它目前的實際使用價值。

它帶來了更簡化更美好的生活?未必。但是將來呢?sure。

科技走出了第一步,

改變正在發生。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)