品牌創(chuàng)新論(1):四個(gè)務(wù)虛問題,品牌到底如何創(chuàng)新?

原標(biāo)題:「品牌創(chuàng)新論」1:為什么要?jiǎng)?chuàng)新?什么是創(chuàng)新?不懂創(chuàng)新如何創(chuàng)新?

「創(chuàng)新」,對(duì)數(shù)字浪潮中的全球經(jīng)濟(jì),是產(chǎn)業(yè)革新的驅(qū)動(dòng)力;就新時(shí)代的中國(guó)經(jīng)濟(jì),更是發(fā)展的超級(jí)引擎和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。

「創(chuàng)新」,對(duì)當(dāng)下動(dòng)態(tài)環(huán)境和指數(shù)級(jí)變化中的商業(yè)組織而言,是「創(chuàng)新」or「淘汰」的二選一。

「創(chuàng)新」,在這個(gè)充滿無限可能的數(shù)字大航海時(shí)代,對(duì)任何企業(yè)家創(chuàng)新家,是全面全新的核心戰(zhàn)略;而對(duì)一個(gè)個(gè)新品牌和每一位創(chuàng)業(yè)者,則是活下來的保障,是死生大事。

那么,品牌到底如何「創(chuàng)新」呢?首先需要明晰以下四個(gè)「務(wù)虛」問題:

為什么要「創(chuàng)新」呢?

什么是「創(chuàng)新」?

「創(chuàng)新」的三大誤區(qū)?

如何構(gòu)建創(chuàng)新型組織和創(chuàng)新的「場(chǎng)」?

品牌猿認(rèn)為,「創(chuàng)新」認(rèn)知不升級(jí),不「務(wù)虛」,任何干貨(創(chuàng)新方法論)都毫無價(jià)值。

一、為什么要?jiǎng)?chuàng)新?

從三個(gè)維度來說:為了生存,為了增長(zhǎng),為了不確定未來。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

1、為什么要?jiǎng)?chuàng)新——為了生存

(1)「活下來」

地球上曾經(jīng)有過20億物種,在多次大滅絕中,99%都滅絕了;而那些活下來1%的物種都是在周期性環(huán)境劇變后,自行「變異」和經(jīng)歷自然「選擇」的新物種。

穿著斗篷,拿著魔法棒的創(chuàng)新之父熊彼特早在1942年就提出,經(jīng)濟(jì)上發(fā)生的事情用「進(jìn)化」,而非「平衡」來描述更為貼切,他甚至將農(nóng)業(yè)到工業(yè)的變革,視為「一部進(jìn)化史」。

變異+選擇=新物種=「活下來」!

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

類比之下:占位在各個(gè)商業(yè)生態(tài)位的企業(yè)和品牌,就是周期性經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,生存效率的創(chuàng)新競(jìng)賽,誰能率先變異出利于自己的活下來的功能、產(chǎn)品、服務(wù),誰就能活下來;誰能先摒棄不適合生存的舊思想舊服務(wù)舊功能,誰就會(huì)活得更好。

美團(tuán),「千團(tuán)大戰(zhàn)」的唯一勝者,在所有團(tuán)購(gòu)品牌都去搶占PC互聯(lián)之時(shí),只有他選擇進(jìn)入移動(dòng)賽道,全部的資源(人力資金)砸到移動(dòng)廣告,最終贏得了活下來的門票;接著,為了更好地活著,又毅然放棄“團(tuán)購(gòu)”,變異出“外賣”這一特性,成就了現(xiàn)在的美團(tuán)帝國(guó)。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

在動(dòng)態(tài)巨變的環(huán)境中,商業(yè)組織必須在「創(chuàng)新」和「淘汰」中二選一,沒有中間道路可言。

(2)為了「部落」

「細(xì)胞只有死一遍,命才能活下來。」

人體細(xì)胞每隔120到200天就會(huì)全部更新一次,隨著舊細(xì)胞的死去,新的細(xì)胞才會(huì)華麗的誕生,與此同時(shí),人的生命得以延續(xù);一旦出現(xiàn)不能被替換的舊細(xì)胞——那就是「癌細(xì)胞」。

圖片來自《魔獸爭(zhēng)霸》劇照

一個(gè)企業(yè),所謂「基業(yè)長(zhǎng)青」,不是「主業(yè)」,不是「長(zhǎng)子」,不是「老員工」長(zhǎng)青;而是「公司」長(zhǎng)青,是「品牌」長(zhǎng)青,是「家」長(zhǎng)青,是「命」長(zhǎng)青。(李善友)

比如那個(gè)微軟,不是Windows長(zhǎng)青,是微軟長(zhǎng)青,所以有了納德拉的《刷新》,重新定義 使命,有了賦能,有了云為先,有了開放。

對(duì)于阿里,不是電商長(zhǎng)青(1688/淘寶/天貓),也不是金融長(zhǎng)青(支付寶/螞蟻);而是「阿里長(zhǎng)青」,所以有了阿里云、有了盒馬、有了釘釘。

再看騰訊,不是QQ長(zhǎng)青,不是游戲長(zhǎng)青,而是「騰訊長(zhǎng)青」,所以才能出現(xiàn)微信,有了文娛。

那些舍不得「長(zhǎng)子」,舍不得「主業(yè)」的品牌,悲劇注定。

柯達(dá)發(fā)明了數(shù)碼相機(jī)卻束之高閣直至死亡。

諾基亞在智能手機(jī)已占10%的情況下,將其并入自己的模擬業(yè)務(wù)「長(zhǎng)子」。

2012年,智能手機(jī)出貨量達(dá)到2億時(shí),百度卻緊守PC搜索,不愿意進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)。

為了「部落」,不斷創(chuàng)新更迭,才能有「命」活;以創(chuàng)新的子嗣替換成長(zhǎng)乏力的「長(zhǎng)子」,才能讓「部落」延續(xù)百年千年。

(3)「看不見的手」,在不斷殺死所有老舊企業(yè)

經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)·斯密,有一個(gè)著名「看不見的手」理論,該理論的核心解讀:就整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)來說,一定要用創(chuàng)新企業(yè)去破壞老舊企業(yè),淘汰舊企業(yè)的市場(chǎng),整體才能獲得發(fā)展。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

這就是現(xiàn)實(shí):有效的「資本」會(huì)毫不留情地把老舊過時(shí)的一切淘汰出局,正是這種新舊企業(yè)的更迭,才成就了市場(chǎng)的整體進(jìn)步。

這里有一串長(zhǎng)長(zhǎng)的死亡名單:百事達(dá)、摩托羅拉、Toys、大潤(rùn)發(fā)、柯達(dá)、杰西潘尼、Onkyo、RENOWN.......。

他們大概率的慨嘆是:「我們并沒有做錯(cuò)什么,但是我們輸了」。

2、為什么要?jiǎng)?chuàng)新——為了增長(zhǎng)

為什么要?jiǎng)?chuàng)新,歸根到底,無論是企業(yè),品牌還是個(gè)人,核心就是增長(zhǎng),或者是發(fā)展。

(1)「創(chuàng)新」是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的唯一因

創(chuàng)新理論和創(chuàng)業(yè)家理論之父,熊彼特說:“我們將從一種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向另一種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換稱為非連續(xù)性創(chuàng)新,這種創(chuàng)新往往能夠帶來指數(shù)型增長(zhǎng)”,并斷言,「這種非連續(xù)性創(chuàng)新,才是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的唯一因」。

現(xiàn)代管理學(xué)之父德魯克認(rèn)為,游行和革命改變不了社會(huì),真正能使社會(huì)改變的是「創(chuàng)新」,他主張的創(chuàng)新是指「集體的創(chuàng)新」,而不是“個(gè)別的創(chuàng)意”,是產(chǎn)業(yè)的變革與社會(huì)的重大改變,是社會(huì)性和經(jīng)濟(jì)性用語,而不是科技性和技術(shù)性的名詞。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

歷史數(shù)據(jù)表明,大企業(yè)不是國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī),只有創(chuàng)新企業(yè)才是,即便一些企業(yè)活了50年,100年,也不過是茍延殘喘,企業(yè)規(guī)模越大,增長(zhǎng)速度越慢。

經(jīng)濟(jì)如此,對(duì)于企業(yè)和品牌來說更是如此,要想獲得指數(shù)型增長(zhǎng),唯有「創(chuàng)新」。

創(chuàng)新是現(xiàn)代的煉金術(shù),是國(guó)家,企業(yè)、品牌、個(gè)人成長(zhǎng)的終極力量。

日本汽車VS美國(guó)汽車,韓國(guó)臺(tái)灣電子產(chǎn)品VS日本電子行業(yè);當(dāng)然,中國(guó)VS美國(guó),更是以「創(chuàng)新」獲得增長(zhǎng)“教科書”式的案例。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

(2)「高增長(zhǎng)」是所有企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo),唯有「創(chuàng)新」才能帶來

想象力造就你成就的邊界!——伊隆·馬斯克

企業(yè)創(chuàng)新的目的是為了「增長(zhǎng)」,無論是銷售增長(zhǎng),財(cái)務(wù)增長(zhǎng),用戶增長(zhǎng)。

更重要的是,上市公司和創(chuàng)業(yè)公司的估值是由對(duì)未來預(yù)期的「增長(zhǎng)率」決定的,而不是由現(xiàn)在的收入決定。

2020年全球汽車銷量7803萬輛,6000億美金市值第一的特斯拉只賣了50萬輛汽車,而市值第二(2400億美金)的豐田汽車銷售了950萬輛汽車。

特斯拉成立18年,銷售量不足整個(gè)汽車行業(yè)銷售量的1%,但它的市值竟然超過了5大傳統(tǒng)造車廠商數(shù)百年的積累。

圖片來源互聯(lián)網(wǎng)

也就是說,如果你擁有一根昂揚(yáng)向上的增長(zhǎng)曲線,資本,人才,市場(chǎng)將撲面而來,而這種陡峭的「增長(zhǎng)率」曲線,只有創(chuàng)新能帶來,漸進(jìn)式改變和進(jìn)步,5%,10%的增長(zhǎng)無法獲得資本和市場(chǎng)認(rèn)可。

(3)企業(yè)/品牌一旦喪失了「增長(zhǎng)」的可能性,就相當(dāng)于判了死刑

快速成長(zhǎng)的公司必須創(chuàng)新。公司就像鯊魚一樣,一旦一動(dòng)不動(dòng),就是死路一條。——Salesforce公司創(chuàng)始人馬克·貝尼奧夫

顛覆性/破壞性創(chuàng)新之父克萊頓·克里斯坦森(Clayton M. Christensen)在《創(chuàng)新者的窘境》中提出:「增長(zhǎng)的魔咒」。

“破壞性創(chuàng)新”之父克萊頓·克里斯坦森

任何企業(yè),不論什么樣的企業(yè),必然到達(dá)一個(gè)增長(zhǎng)的極限點(diǎn),沒有例外可言。

1917年福布斯美國(guó)前100家企業(yè),2021年,活了下來的只有8家:通用電氣,通用汽車,寶潔,福特,花旗,杜邦,USX石油。

美國(guó)172家500強(qiáng)企業(yè),只有5%產(chǎn)生了超過通貨膨脹的增長(zhǎng),只有10%的企業(yè)重新啟動(dòng)增長(zhǎng)引擎。

世界500強(qiáng)企業(yè)平均壽命在40年;1000強(qiáng)企業(yè)平均壽命在30年;中小企業(yè)平均壽命在7年;而中國(guó)的中小企業(yè)只有4年。

吊詭而真實(shí),那些企業(yè)死亡前有一個(gè)共同的特征,就是到達(dá)極限點(diǎn)后,喪失了增長(zhǎng)的能力,這好像是每一個(gè)企業(yè)的宿命。當(dāng)大企業(yè)進(jìn)入極限點(diǎn)時(shí),當(dāng)創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入瓶頸期,當(dāng)弱小企業(yè)面對(duì)市值一萬倍的對(duì)手,當(dāng)弱小國(guó)家面對(duì)強(qiáng)大壓力,當(dāng)翩翩少年遭遇中年危機(jī),這個(gè)時(shí)候想要繼續(xù)增長(zhǎng),唯有「創(chuàng)新」。

3、為什么要?jiǎng)?chuàng)新——為了有史以來的「大變局」

2020年,人類文明來到了5000年前所未有的「大變局」。

大變局1——「天生」與「人造」的融合

有文明以來,世界是二元的,天和地陰和陽,物質(zhì)和生命,自然和人類,文明和野蠻,時(shí)間和空間,質(zhì)量和能量,粒子和波,生物和機(jī)器......。

2020年開始的人類歷史,天地所生的自然世界和人類建造的機(jī)械國(guó)度正在融為一體:時(shí)間和空間場(chǎng)化,機(jī)械與生命重疊,無序和有序一體、原子世界和比特世界互通。

人話來說——現(xiàn)實(shí)世界和虛擬數(shù)字世界融合了。

分形,涌現(xiàn)、進(jìn)化、失控、自組織、奇點(diǎn)、無序之有序、活系統(tǒng)、液態(tài)社會(huì)、人工智能、數(shù)字貨幣、虛擬世界......,每天都在融合到人類文明中。

這樣的大變局中,以農(nóng)業(yè)文明的儒家世界觀,工商文明的牛頓機(jī)械世界觀,甚至是科學(xué)革命的相對(duì)論世界觀,如何能應(yīng)對(duì)?

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

大變局2——指數(shù)級(jí)技術(shù)融合

人們想要會(huì)飛的汽車,得到的卻只有140個(gè)字符。——彼得·蒂爾

我們都熟知兩個(gè)定律:摩爾定律,每隔18個(gè)月性能翻一番;萊特定律:產(chǎn)量每增長(zhǎng)一倍,成本會(huì)降低15%。

現(xiàn)在,失效了。

新的規(guī)律是,如果一旦技術(shù)數(shù)字化,或者一旦它可以變?yōu)椤?”和“1”的代碼,它就脫離摩爾定律的束縛,呈指數(shù)型加速變化。

如果再有量子計(jì)算加持,就會(huì)又站在萊特定律肩膀之上,瘋長(zhǎng)。因?yàn)椋码娔X會(huì)設(shè)計(jì)更新電腦,新技術(shù)會(huì)長(zhǎng)出更新技術(shù),新智能會(huì)創(chuàng)造更新智能,新市場(chǎng)會(huì)誕生更新市場(chǎng)。

一個(gè)叫“巴克斯特”的工業(yè)機(jī)器人在2014年成本是50萬美元,2016年,自己生產(chǎn)的自己, 成本僅僅2.2萬美元,現(xiàn)在的“他”,每天還在進(jìn)步進(jìn)步;

一個(gè)簡(jiǎn)單的3D打印技術(shù),打印任意小的馬達(dá)和旋翼,效率達(dá)到95%,汽油引擎只有28%。

3年前,你會(huì)想到華為、小米在造汽車嗎?你以為的新能源汽車,是汽車+電腦,還是電腦外面套個(gè)汽車殼子呢?

毫無疑問,這是一個(gè)比我們想象更快的未來,也是人類迄今為止最偉大的想象力舞臺(tái)。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)《機(jī)械姬》

大變局3——人變了

縱觀文明進(jìn)化,人類的大腦是在本地化和線性化的環(huán)境中進(jìn)化的,春秋的人、唐宋的人,民國(guó)的人,和我們的父親母親甚至我們自己生活大致相同。

現(xiàn)在不一樣了,我們生活在一個(gè)「超連接」的世界中:

那個(gè)遙不可及的烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng),在地球另一邊發(fā)生,幾秒之后,我們就可以在地球這一邊看到;每天都有幾十億的內(nèi)容被創(chuàng)造出來;每個(gè)人把自己植入到了這顆星球上的每一項(xiàng)活動(dòng)每一寸土地中。

3年前某個(gè)技術(shù)問世,我們需要三到五年才能對(duì)其意義和用途建立共同認(rèn)知;今天只需 幾個(gè)月,甚至幾天。

移動(dòng)互聯(lián)實(shí)時(shí)追蹤每個(gè)人的地理位置、行走路線、交通工具、消費(fèi)、支付、新聞、興趣愛好、聊天記錄;算法智能不斷可量化的記錄評(píng)估我們的各種信息:飲食、體質(zhì)、睡眠模式、心情、血液因子和健康......,數(shù)字化成為生活的一部分。

數(shù)字化就像混沌一樣,也孕育出一種全新的人類——「數(shù)字原住民」。

TA們有種共同的生活——一直在線。

TA們有個(gè)共同的特征——將生活融入數(shù)字,而不是將數(shù)字融入生活。

TA們還擁有著與父輩們(貧窮動(dòng)力),甚至是哥哥姐姐們千禧一代(嗨動(dòng)力)截然不同的動(dòng)力源——「造動(dòng)力」。

圖片來自淘寶造物節(jié)海報(bào)

數(shù)字世界讓每個(gè)人都在可以隨時(shí)創(chuàng)造未來的自己和未來的世界,也讓每個(gè)人都成為拓荒者,新大陸的建造者——人人都是創(chuàng)造者,每天都在創(chuàng)世紀(jì)。

請(qǐng)問問你自己,在這樣的新人類面前,企業(yè)和品牌不創(chuàng)新還能走多遠(yuǎn)?

三大「大變局」,讓我們不僅生活在不斷加速的跑步機(jī)上;而且還必須跳到另一臺(tái)加速度更快的跑步機(jī)上;更挑戰(zhàn)的是,早晚你必須跳到另一臺(tái)不知道是什么的機(jī)器上。

為什么要「創(chuàng)新」?不言自明。

二、什么是「創(chuàng)新」?

不懂「創(chuàng)新」,你如何創(chuàng)新?

「創(chuàng)新」,不同組織有不同的定義,不同時(shí)間有不同的意義,不同場(chǎng)景更有不同的能量。

就商業(yè)來說,「創(chuàng)新」被分為很多類,如戰(zhàn)略創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、價(jià)值創(chuàng)新、定位創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、文化創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新(藍(lán)海)、體驗(yàn)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新.....。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

其實(shí)這些都是「創(chuàng)新」的方法,不是創(chuàng)新的分類,更不是創(chuàng)新的定義。了解「創(chuàng)新」,需要從創(chuàng)新的定義和分類開始。

1、什么是「創(chuàng)新」

英文上,Innovation「創(chuàng)新」一詞起源于拉丁語,原意有三層:一,更新;二,創(chuàng)造新的東西;第三,改變;英文釋義為:bring something new to an environment(帶一些新的 變化)。

中文里,「創(chuàng)新」則是「創(chuàng)造/開始新的事物」。

《廣雅》:“創(chuàng),始也”;新,與舊相對(duì);如《魏書》中有“革弊創(chuàng)新”,《周書》中有“創(chuàng)新改舊”。

難得的是,在中文釋義中蘊(yùn)藏著發(fā)展的世界觀,如,“革故鼎新”;“除舊布新”;“茍日新、日日新,又日新”。

所以,中文的「創(chuàng)新」也可以解讀為——當(dāng)時(shí)、勢(shì)發(fā)生變化時(shí),拋開原有的制度、方法的羈絆,進(jìn)行變革,找出適合新形勢(shì)、新局面的新理論、新方法的過程。

在商業(yè)社會(huì),盡管表述不盡相同,共識(shí)卻只有一個(gè)——「舊要素,新組合」:

創(chuàng)新理論之父熊彼特說——所謂創(chuàng)新,就是建立一種新的生產(chǎn)函數(shù),把一種從來沒有的關(guān)于生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的新組合引入生產(chǎn)體系,以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)要素或生產(chǎn)條件的新組合。

現(xiàn)代管理之父德魯克認(rèn)為——?jiǎng)?chuàng)新是企業(yè)家特有的「道具」,是將「變化」轉(zhuǎn)變成機(jī)遇的一種手段。「創(chuàng)新是賦予資源以新的創(chuàng)造財(cái)富能力的行為」。

復(fù)雜性科學(xué)的奠基人布賴恩·阿瑟認(rèn)為,「所有的創(chuàng)新都是在新的可能的世界當(dāng)中,把舊的任務(wù)不斷進(jìn)行重新表達(dá)的過程」。

破壞性創(chuàng)新大師克里斯坦森說過,「技術(shù)和需求不存在顛覆性,只有技術(shù)和需求的新組成才能帶來顛覆」。

喬布斯認(rèn)為——創(chuàng)造力只不過是把事物關(guān)聯(lián)在一起而已。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

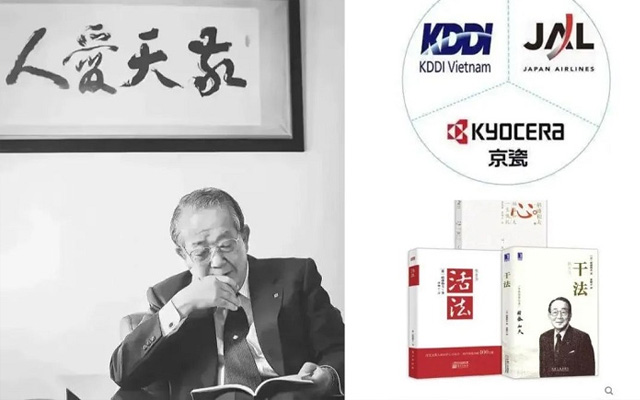

在中國(guó),說到「創(chuàng)新」,必須推薦李善友教授,他對(duì)「創(chuàng)新」的研究、理解和創(chuàng)新遠(yuǎn)超他人。

7年前,他創(chuàng)立了創(chuàng)新研習(xí)社,將「顛覆式創(chuàng)新」引入中國(guó);5年前,將其升級(jí)為混沌學(xué)園,以傳遞「創(chuàng)新」為使命;2021年,李善友教授形成了自己的「創(chuàng)新」理論體系:

什么是「創(chuàng)新」——「穿越內(nèi)圈(已知系統(tǒng)),進(jìn)入外圈(更大的未知系統(tǒng))」。

「創(chuàng)新」是一個(gè)階段性詞匯(轉(zhuǎn)換期),是一個(gè)動(dòng)態(tài)的詞匯。

「創(chuàng)新」的邊界是什么,是「認(rèn)知的邊界」。

如何打破「認(rèn)知邊界」,不是增加信息量,而是提升思維模型的層級(jí)。

創(chuàng)新方法論——「一思維」。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)《混沌學(xué)園》

2、商業(yè)創(chuàng)新有兩類:「連續(xù)性創(chuàng)新」和「顛覆式/破壞性創(chuàng)新」

克萊頓·克里斯坦森教授,將創(chuàng)新分為兩大類:一類是「連續(xù)性創(chuàng)新」,一類是「顛覆式/破壞性創(chuàng)新」(因此被稱為顛覆式創(chuàng)新之父)。

(1)「連續(xù)性創(chuàng)新」

「連續(xù)性創(chuàng)新」是指對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)主流客戶的需求不斷進(jìn)行產(chǎn)品的改進(jìn)和完善,以實(shí)現(xiàn)更好的性能和更高的利潤(rùn)。

這包括了漸進(jìn)性的改善,也包括突破性的新技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品的升級(jí)迭代,流程的不斷優(yōu)化等,以滿足客戶不斷升級(jí)的要求。

大部分企業(yè)的創(chuàng)新一般都是「連續(xù)性創(chuàng)新」,為滿足現(xiàn)有客戶群體的需要不斷創(chuàng)新進(jìn)步。比如提供速度更快性能更好顏值更高的汽車;比如現(xiàn)在的蘋果手機(jī)的不斷迭代升級(jí)。

(2)「破壞性創(chuàng)新」

克萊頓·克里斯坦森教授認(rèn)為——「破壞性創(chuàng)新」并不是一種只改善好產(chǎn)品的突破性創(chuàng)新。它能將某種昂貴和復(fù)雜的產(chǎn)品,將只有少數(shù)的擁有大量金錢和技能才使用的產(chǎn)品徹底改造,破壞性創(chuàng)新使這種產(chǎn)品成本大幅度降低且易于獲得和使用,使得更大規(guī)模的人可以得到它。

PS:早期翻譯為顛覆式創(chuàng)新

「破壞性創(chuàng)新」現(xiàn)在還有了更積極的定義,只要是遠(yuǎn)離主流市場(chǎng),或是聚焦于對(duì)巨頭沒有太大意義的新興市場(chǎng):「垂直/邊緣/低端市場(chǎng)」,通過技術(shù)+市場(chǎng)組合,「解決和創(chuàng)造」細(xì)分人群某種需求的產(chǎn)品或是體驗(yàn)。

這類創(chuàng)新通常并不涉及非常復(fù)雜的技術(shù)創(chuàng)新。

就如拼多多,沒有與天貓?zhí)詫毦〇|去搶占城市人群,而是通過微信團(tuán)購(gòu)+移動(dòng)APP,向五環(huán)以外人群,提供更低價(jià)格的產(chǎn)品,最終成就電商的第三足。

兩種創(chuàng)新沒有好壞,只有是否適合自己。對(duì)大部分新銳品牌和創(chuàng)業(yè)者來說,無疑,「破壞性創(chuàng)新」也許是更好的選擇。

3、「破壞性創(chuàng)新」是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的第一因

創(chuàng)新不是破壞,只有客戶選擇才會(huì)帶來破壞。——杰夫·貝索斯

我們可以清晰地品讀到,那些創(chuàng)新理論家,都是「破壞性創(chuàng)新」洞見者。

熊彼特:「創(chuàng)造性破壞」,才是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的唯一因。

凱文·凱利:如果你想和巨頭競(jìng)爭(zhēng),不要迎頭而上,而是要找一個(gè)「新的角度」,去邊緣市場(chǎng),只有在那里你才能有不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)。

德魯克:企業(yè)現(xiàn)有戰(zhàn)略的基本要求是「更多更好」,而創(chuàng)新戰(zhàn)略的基本要求則是「更新和更與眾不同」。

還包括我們耳熟能詳?shù)模琔SP理論「獨(dú)特的銷售主張」、定位戰(zhàn)略「搶占心智空白」和藍(lán)海戰(zhàn)略「提供不同的價(jià)值」。

我們也可以欣賞到那些偉大的創(chuàng)新實(shí)踐者,都是「破壞性創(chuàng)新」的行動(dòng)者。他們往往不在系統(tǒng)內(nèi)解決問題,也不是通過技術(shù)解決主流用戶的某個(gè)痛點(diǎn),而是通過創(chuàng)新從系統(tǒng)外破壞了老問題的根基,給出一個(gè)新價(jià)值,新體驗(yàn),他們的「創(chuàng)新」讓老問題存在都無所謂。

讓我們?cè)俅沃販?007年那次偉大的「破壞性創(chuàng)新」——iphone重新發(fā)明了手機(jī),讓鍵盤小操作不便的問題蕩然無存。

馬斯克的特斯拉并沒有大肆搶奪傳統(tǒng)汽車的市場(chǎng),而是讓環(huán)保人士有了新選擇。

張一鳴的今日頭條不去解決新聞和搜索的問題,TikTok不與Facebook/Instagram爭(zhēng)鋒,當(dāng)內(nèi)容以你想象不到的方式為你而來時(shí),門戶、搜索和圖文可有可無。

增田宗昭的蔦屋書店重新定義了書店,書店成為販賣時(shí)間和生活方式的場(chǎng),賣書可以不賺錢。

「破壞性創(chuàng)新」讓指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)在那些兇猛的DTC品牌,數(shù)字品牌,新消費(fèi)品牌,小興趣商業(yè),個(gè)人IP品牌身上體現(xiàn)得淋漓盡致。

歐美DTC品牌的神話比比皆是:Warby Parker、Dollar Shave Club、Everlane、Peloton、hims & hers、Casper、Kylie Cosmetics、Olaplex、Allbirds、Outer.......,他們的增長(zhǎng)不是30%,50%,而是數(shù)倍,甚至10倍的增長(zhǎng)。

還有那個(gè)傳奇的出海品牌SheIn(2008年),一個(gè)重新定義即時(shí)時(shí)尚的服裝品牌,2021年收入超過百億美元,過去8年來每一年增速都超過100%。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)

在中國(guó),既有重新定義國(guó)潮的李寧、故宮文創(chuàng)、《哪吒》;也有回不去的李佳琪、薇婭,還有逆風(fēng)翻盤的羅永浩和東方甄選。

各類新消費(fèi)品牌的成功挑戰(zhàn)更是波瀾壯闊:顛覆雀巢的三頓半,笑談星巴克的瑞幸/Manner,與可樂競(jìng)技的喜茶/元?dú)馍郑患褐υ斐鲆粋€(gè)產(chǎn)業(yè)的泡泡瑪特.......

4、「破壞性創(chuàng)新」是上帝給新興企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者和個(gè)人開的「后門」

思考一下,你并不是一個(gè)天才,也不是每個(gè)創(chuàng)業(yè)者都擁有專利技術(shù),新興企業(yè)的產(chǎn)品和資本必然無法與巨頭們正面硬剛,那么對(duì)于「我們」來說,就沒有任何成長(zhǎng)壯大的機(jī)會(huì)嗎?

克里斯坦森認(rèn)為,對(duì)巨頭們來說,有一股沉不下或回不去的「垂直市場(chǎng)/邊緣市場(chǎng)/低端市場(chǎng)」的力量——「東北角遷移力」:

用戶的需求不斷提升。

技術(shù)進(jìn)步的速度的加快。

技術(shù)進(jìn)步的速度超過用戶需求的速度。

圖片來自混沌學(xué)園《第二曲線創(chuàng)新》

正因?yàn)檫@種力量,巨頭總是推動(dòng)資源流向更高利潤(rùn)率和更大規(guī)模市場(chǎng)的產(chǎn)品和人群,比如時(shí)速400公里的汽車,與全屋配套的高端家居,被老一代人喝習(xí)慣的可樂,公眾喜歡的娛樂內(nèi)容。

他們很難下沉邊緣小眾市場(chǎng)或回去做大眾低端,2萬元的五菱宏光,5000美金的OUTER戶外沙發(fā),無糖氣泡水元?dú)馍郑卧男∑普荆€有新國(guó)潮出圈的河南衛(wèi)視......。

這就是新興企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì):「后門」——服務(wù)于高端/主流市場(chǎng)的技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù),與垂直/邊緣/大眾低端市場(chǎng)需求之間的空檔。

歐美的DTC品牌、中國(guó)的新消費(fèi)品牌、小興趣圈層的新力量,B站的UP主,小紅書的KOC,抖音快手的創(chuàng)作者,李子柒、老番茄、敖廠長(zhǎng)、熊貓、顧見們,這些原來的普通人,也因此走向前臺(tái),成為一方大家。

他們的「破壞性創(chuàng)新」,有時(shí)很偉大,有時(shí)很簡(jiǎn)單,有時(shí)甚至很可笑。但就是這源源不斷的「舊要素新組合——給用戶一個(gè)個(gè)新價(jià)值,新體驗(yàn),新選擇」,他們讓「創(chuàng)新」時(shí)時(shí)發(fā)生,處處可見。

也就是在他們一次次打開的「后門」,不但涌現(xiàn)了無窮盡的新商業(yè)模式,新的「人-貨-場(chǎng)」,新的「品牌」定義,更是創(chuàng)造出一個(gè)個(gè)全新的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)。

圖片來自互聯(lián)網(wǎng)《黑客帝國(guó)》

待續(xù)……

《品牌創(chuàng)新論2——「創(chuàng)新」三大誤區(qū)和如何建立創(chuàng)新型組織的「場(chǎng)」?》

參考圖書:《創(chuàng)新者的窘境》、《失控》、《未來呼嘯而來》、《創(chuàng)新者的基因》、《卓越基因》、《第二曲線創(chuàng)新》

作者公眾號(hào):品牌猿創(chuàng)(ID:brand-yuan)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

暫無評(píng)論哦,快來評(píng)論一下吧!

全部評(píng)論(0條)