如何把袋泡茶賣給95后

原標題:到95后的茶杯里興風作浪

“茶杯里的風浪”(Storm in a teacup)原是一句英國俚語,放在創投領域,常用來形容創業者對其BP盈利能力的過度吹水。

畢竟,每個雄心壯志的創業者都有“幸存者偏見”:堅信自己今天撲騰的小水坑,將在消費大潮的熱情助推下,漲成一片汪汪藍海。

而資本對泡沫總是敏感的。

經歷了魔幻主義2020打擊后的資本圈,急需在線下消費領域大筆注入,盤活實體經濟。

“電影《八佰》突破20億”的好消息,雖快速回血了To C領域的資本信心,但影視內容領域的投資,回報周期畢竟太長、風險系數過大,不如投資“吃喝玩樂”的生活消費來得踏實。

近日,一則“喜茶90后創始人身價40億”的報道全網刷屏。

日均門店銷量1500單、月營業額突破100萬,估值直逼160億——“喜茶”作為“深耕十年,終成大器”的國名新興消費品牌,將大眾的注意力再次拉回一個“茶杯”里。

據iiMedia Research艾媒預測,未來8年全球茶葉市場規模將增加近五成,到2024年,總市值高達730億美元,相當于全球移動游戲市場的規模。

在需求側,聯合國于18年出具的一份“全球茶產業趨勢”的研究報告預測,中國和印度將在未來5-10年內成為最大的茶葉消費國。

報告詳解,隨著收入的增加、健康茶文化的進一步滲透,以95后為代表的“年輕城市飲茶者”的偏好,將反向主導茶飲行業未來的發展。

值得注意的是,95后的茶飲消費場景,除了當下風頭正勁的“現制茶”(如喜茶、奈雪的茶)之外,傳統袋泡茶領域也在極速嬗變。

據國外最大的市場數據分析網Statista預測,未來5年,茶葉消費場景將持續5年在“室內”(Tea, at home)和“室外”(Tea, out of home)平分秋色。

這意味著,當越來越多的年輕人愿意為咖啡廳、餐廳、外賣店的現制茶飲支付溢價,同樣多的上班族,也希望能在辦公室和家里,泡上一杯“屬于自己”的茶,享受來之不易的“悅己時光”。

“在喜歡袋泡茶的消費群體中,40歲及以下人群占比高達88.2%。”

艾媒咨詢的分析師也認為,目前中國的茶文化正在快速年輕化。而袋泡茶,既幫年輕上班族節省了沖泡時間、方便快捷,和傳統精裝罐茶相比,又省下不少開銷。

不必日日眼紅喜茶大賣,袋泡茶正在漲潮。

這個茶杯,能翻大浪。

一、立頓難立

說到茶包,“立頓”二字便呼之欲出。

作為全球最大的袋泡茶品牌,立頓創立于1890年的英國,并于兩年后開始全球化。1972,被聯合利華收購后,更是站在巨人的肩膀上一路飛升。

積累了Unilever品牌營銷和產品設計上的強大勢能的立頓,于1992年猛力捅破中國市場,用一個個小紗袋,吊打京城一家家大茶館兒。短短五年,就將市場份額和銷售率做到了“雙冠軍”。

23年后的今天,立頓依舊是中國袋泡茶市場的老大,份額占比高達39.6%,超出第二名12%(艾媒咨詢)。

而與此同時,聯合利華竟在考慮徹底剝離“立頓”茶牌。

據聯合利華首席執行官喬安路透露,盡管立頓茶包依然翹楚,但其增長情況并不理想,尤其是紅茶業務,財報顯示其銷量大幅下滑。

立頓高光之下的品牌危機,其實映射了許多國際知名老牌的轉型困境:并非品質下滑,而是好貨無趣。

眾所周知,立頓的茶產業鏈遍布全球,光中國就有三個基地。20年來,立頓在技術指導、產品標準、質量監管積累了一套成熟高效的方法論,才能在茶文化悠久的中國“就地取材”,用中國人的茶,賺中國人的錢。

然而, 在95后大舉入場的中國新消費市場里,依舊在包裝上“面不改色”的立頓,遭遇了百年難遇的滑鐵盧。

和1997年“袋泡茶 vs 蓋碗茶”的境況不同,立頓當下面臨的是來自清茶、花果茶、草藥茶、奶茶、咖啡等諸多領域小眾潮牌的群起圍獵。立頓的品牌策略多年不變,既未打入95后高端市場,又鮮有新產品下沉,面對競爭局勢的“一夜之變”,難免措手不及。

換句話說,立頓搞定了茶,卻沒搞定“茶杯”。

二、95后的茶杯

20年前的中國消費市場,是妥妥的賣方市場。乘著千禧年“互聯網+全球化”的大潮,快消品牌在全球瘋狂擴張,多元文化水乳交融,未見過“世界那一端”的tian朝國民在春風化雨的商業教化下,顯得尤為溫順。

而今天,中國年輕一代,已經在層出不窮的花式營銷中感到“審美疲勞”——他們轉而向內探求自我,尋找精神價值。

McKinsey麥肯錫咨詢于六月新發布了《What makes Asia-Pacific’s Generation Z different?》(如何贏得“后浪”:亞太地區Z世代消費者研究),對2019年下半年對亞太地區6個主要國家(澳大利亞、中國、印度尼西亞、日本、韓國和泰國)的超過1.6萬名消費者開展了問卷調查。

調研人群覆蓋Z世代、千禧一代和X世代(出生于1965~1979年,相當于“65后和70后”群體)三代消費者,麥肯錫希望追蹤他們在品牌、購買和價值觀上的變遷。

報告最終將Z世代消費者分為六類:品牌追隨者、高端購物狂、環保主義者、性價比研究控、品質至上派,和佛系保守派。

有意思的是,中國的“品牌追隨者”(Brand-conscious followers,黑色)同時為本國六類消費者,和亞太六國同類消費者中,占比最多的。

麥肯錫發現,“品牌追隨者”的行為特點是“緊跟潮流,但不一定熱衷于購物”。

他們一方面無時無刻不在短視頻社媒上“種草”,最早嘗試新產品、新服務和新體驗;另一方面,又相對更挑剔和吝嗇,在六類人群中品牌忠誠度最低。

這種“躊躇心態”在當今中國的流行正反映了,冰山之下,一場“個人價值主義”逐漸頂破傳統“集體主義文化”土壤的暗流演進。

Z世代成長的環境,原本就存在一種內生的“二元價值互搏”:一方面,學校的應試教育體系,在潛移默化中,繼續滲透“服從、認同和追隨主流社會價值觀”的思維慣性;另一方面,隨著高寬帶、低延時的移動互聯網大面鋪成,各類娛樂消費信息從圖文過渡到視頻,智能算法已不可避免地將“大眾”拆為了“分眾”,將每個個體送入數字信息繭房(Information Cocoon)。

所謂”你關心的,才是頭條”,95后消費者的一只腳被“做自己”的潮流口號高抬向前,另一只腳卻又被“集體主義”社交文化的老藤條牽絆,走成了“躡手躡腳的趕潮人”。

但即便是心頭不出挑、手頭不寬裕,全球的95后都愿意為“能讀懂他們個人價值”的產品支付溢價。

據紐約老牌公關咨詢機構5WPR上月發布的最新報告顯示,有83%的Z世代人認為“品牌/企業價值觀與個人價值觀高度契合”是最重要的、決定購買與否的第一原因。

同時,KEARNEY科爾尼也在調研中發現,竟有超過四成的“互聯網原住民”(Z世代人),根本不信任大品牌。

大眾時代,“品牌認知度”是商品各項質量指標的綜合反映,品牌大、聲量響則是質量好的訊號。普通消費者按著“大品牌”買東西,能節約不少認知成本,買得放心、用得靠譜。

而95后的購買經驗,打小就沒有“按圖索驥”的基礎:他們在少年時就被扔進了一個商業萬花筒,各類小眾潮牌百花齊放。這樣多元創新的商業環境反向塑造了年輕消費者“自我探索,自我定價”的消費習慣。

也就是說,檢驗一個品牌是否“好”的權威,由大眾媒體和主流選擇,過度到了網紅KOL安利和自我“價值親鑒”上。

KEARNEY還觀察到,Z世代消費者較前代人,其實有更多的“認知盈余”和“心智動機”去主動搜尋、閱讀一個產品背后的品牌概念、創始人故事、甚至產業鏈結構。

的確,從小適應動態信息讀取的95后,腦中處理信息的帶寬更寬、對信息來源真偽的鑒別能力其實更強。不走心的心機營銷再難唬住他們,真正觸發“潮流追隨者”購買行為的,必須是從品牌內涵中獲得的精神價值和態度認同。

品牌的價值永遠由消費者決定:當新消費者表示“不吃您這一套”時,百年老牌的“口碑資產”有可能瞬間蒸發。

這樣一來,雖然當下的袋泡茶領域出現了看似穩固的“三分天下”局面,深處長尾那頭的小眾本土品牌,仍然有機會以“故事、情懷、態度”搶占95后心智高地,積累新勢能,向老牌坊發起挑戰。

畢竟,95后的茶杯,不歡迎大佬,歡迎Lo娘。

三、一杯一世界

以上各項針對Z世代消費心態的調研,其實都指向一個關鍵詞 :個人即世界。

當下的茶飲市場處于完全競爭狀態,茶飲品牌的最大壁壘不再是“立頓”時代的供應鏈體系或銷售渠道,而是品牌作為“個性表達器”的給力程度。

65后不喝立頓,或許是不確定“立頓”能不能擺得上臺面。

95后不喝立頓,一定是沒想通“立頓”和自己有什么關系。

一眼望去,袋泡茶市場大趨勢向好、消費者對大品牌去忠誠化,似乎“茶水三千”,誰都“能取一瓢”。

但要想在該領域“翻起大浪”,徹底顛覆舊秩序,統治新海域,還需“營銷先行”:把故事講好,把態度傳遞,把情感表達,讓品牌做個人的價值“直播間”。

首先,產品的創新離不開包裝的進化與變革。

統計顯示,Z世代的平均注意力只有不到“8分鐘”:對于“顏值至上”的95后而言,包裝很可能就是品牌與潛在消費者的第一個,也大概率是最后一個,“粘合價值”的機會。

“83%的消費者表示,非常愿意或比較愿意購買包裝新穎獨特的產品。”

著名的市場研究咨詢公司Ipsos益普索,于去年底調查了中國一二三線城市800余位年齡在18-40歲的消費者,詢問其對食品飲料包裝的看法和購買欲望,調查結論具有高實際顯著性(practical significance)。

其中,年齡在18至23歲的95、00后人群最愿意為“有趣的顏值”買單。排名前三的“吸睛”理由分別是:品牌名字有新意、產品形狀與眾不同、以及色彩獨具風格。

比如這款叫做“葉小葉”的新銳袋泡茶牌,從名字到文案都散發著95后上班族的“小確幸”,在第一時間,向年輕消費者表達了“我懂你的精神世界”的走心告白。

開發多元口味,是當下每個想抓住年輕的胃的品牌都在做的“必修課”。“白桃烏龍你能賣,我也能賣”——味道創新本身已不再是競爭壁壘,而是不出局的保險繩。

想要和眾多潮牌拉開差距,需要從視覺色彩上創新,倒逼產品升級。

在鄰國日本,有一家在Instagram上頻繁刷臉的袋泡茶牌,LUPICIA,靠一本“茶書”,與其他競品快速拉開了認知差距。

通過“限量版全色系套裝”的營銷方式,LUPICIA成功將“美妝邏輯”遷移到了袋泡茶領域,利用人類的“收集癖”,巧妙地實現了全口味聯動銷售,在社交媒體上一炮而紅。LUPICIA的大受追捧,再次反映出95后對“顏值消費”的低免疫力。

另外,通過茶包形態的顛覆式創新,老牌茶廠也能“光速逆齡”。

BOH是馬來西亞的知名紅茶品牌,由英國商人A.J.Russell創建于1929年,到現在已是91歲高齡。

不同于百年立頓的因循守舊,BOH有著“不服老”精神,大力投入年輕化產品研發,最終創造了在茶杯中“會變臉”的茶包。

對于毫無經驗的的95后職場新人,在辦公室偷找小樂子、舒緩壓力是一大綱需。BOH正是抓住了年輕“社畜”的這一心態,通過產品設計和材質迭代,用可食用油墨實現了“茶杯中的藝術”:當一只兇狠的老鷹圖案茶包投入杯中,熱茶氤氳,油墨褪去,“老鷹”變成一只恬靜的“和平鴿”。

以上案例,僅僅通過在單點上(顏色、文案、形狀)做95后概念升級,就在各大社交媒體上病毒式傳播、瘋狂種草,收獲了一大批高粘性粉絲消費者。

而對于有心“長線顛覆”袋泡茶領域,做“Z世代立頓”的中國茶飲品牌,大可利用“網狀思維”,將以上幾大核心需求做整合,從底層顛覆產品設計。

“Pippi腦暴,一顆還魂。”

因為“打破了思維里的墻”,TeaPlays頑味小糖茶,將每一個5g茶包搓成一個糖丸兒,包裝在一張食用級“糖紙”里,真正是把“喝茶行為”制成了一發發“Z世代彈幕”體驗。

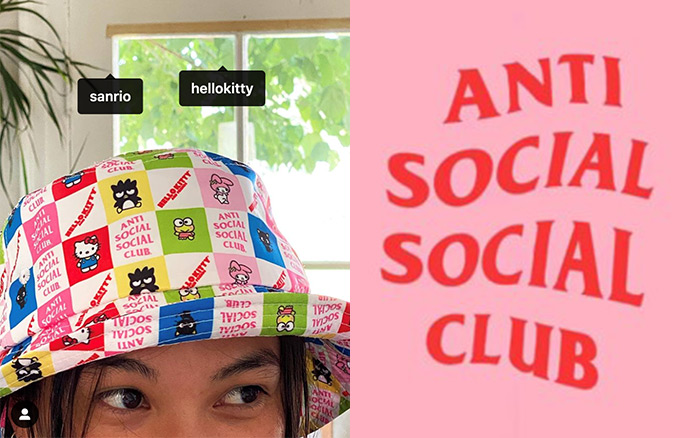

從包裝“復用價值”的角度考量,TeaPlays的包裝藝術還蘊含了一個小“心機”:“糖紙變臉”式IP聯名。

比如這款“Pippi腦暴茶糖丸”,TeaPlays選擇與滬上潮流品牌TakiTaki旗下的人氣IP合作,共同推出專為職場“頭腦風暴”場景設計的限量版茶丸,售價比普通款高出20%,卻在摩點眾籌平臺上發布兩小時內被一售而空。

“保持好奇、無限探索”,這是Pippi形象背后想傳達的價值理念。

為TeaPlays糖紙設計“黑頭云”IP形象的TakiTaki團隊主理人豆爸認為,未來的年輕人一定愿意為“代表自我的熱愛”付費。的確,在“視頻社交”的時代,購買行為正逐漸變為一種“表達行為”:優秀的視覺創意能迅速喚起年輕人的情感共鳴和價值認同。

在TeaPlays的聯名大賺中我們看到,一顆茶糖,因為一個獨具“Z世代態度”的IP形象的加持,就可以在包裝印刷成本基本維持不變的情況下,大幅提升產品溢價。

這背后是IP邏輯,更是“態度經濟”。

當95后凝望自己的茶杯,TA只想倒影出不一樣的自己。

四、作浪的小爺

寫出了《中國人的精神》的國學大家孤鴻銘,曾捍衛過一個備受爭議的“茶壺茶杯論”。

“一個茶壺可以有多個茶杯,但一個茶杯只能有一個茶壺。”

原句中,茶壺指男人,茶杯指女人。

千夫所指。

辜鴻銘這一“破格”譬喻,放在男女關系上,固然極其“政治不正確”,但從品牌打造的角度重讀“茶杯論”,或確實能吸取靈感,幫“茶杯”漲水。

簡單來說,要想滿足Z世代小爺的茶飲需求,品牌既需要通過不斷的顏值升級、玩法迭代,用一個茶包變出多張“網紅臉”,讓消費者體會到“同時坐擁多個茶杯”的“茶壺感”;另一方面,品牌也需要向內挖掘核心價值,張揚自己的品牌態度,做那個引領潮流的大茶壺,把“精神茶湯”倒入普遍意義感匱乏的消費者的“空茶杯”中,幫助其在凝望燈塔的“茶杯感”中找到個人價值。

如果辜鴻銘活到今天,大略正在快手直播,賣茶買山。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)